女性,63岁,因“摔倒致腰部剧烈疼痛4小时”入院。查体:强迫卧位,腰椎活动重限,胸腰段及L3棘突局部性压痛,双下肢感觉和肌力无明显异常,双侧膝、踝反射均能引出,Babinski征(-)。

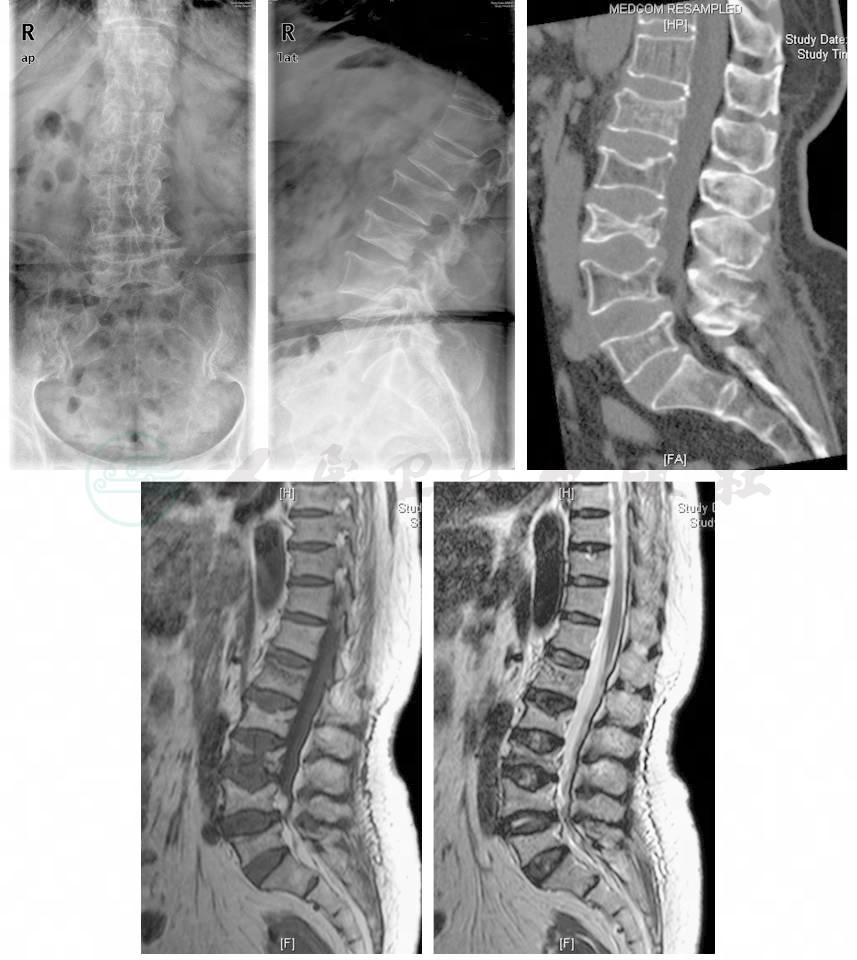

腰椎正侧位X线片示L1和L3椎体压缩骨折,未超过椎体前缘高度的50%,腰椎矢状CT见L1和L3中后柱结构完整,腰椎MRI示L1和L3椎体损伤区域呈长T1长T2的新鲜骨折的信号特点,压缩节段无后凸畸形(图1)。

图1 腰椎正侧位X线片示L1和L3椎体压缩<50%;矢状位CT示压缩的L1和L3脊柱中后柱结构完整;腰椎MRI示L1和L3椎体呈长T1长T2信号特点

传统观点认为,椎体的压缩骨折通常是稳定的,且无神经功能损伤,绝大多数患者可经非手术治疗治愈。对椎体高度丧失小于40%及后凸小于20°者,可采用卧床、制动及对症治疗。一般情况下,卧床6周疼痛可缓解,患者可佩戴支具适当下床活动。对镇痛无效者采用过伸支具治疗可获得良好疗效。不过,保守治疗虽然可以通过体位复位恢复椎体高度,但椎体内被挤压破坏的骨小梁并未完全复位,伤椎内存在较大的空隙,即“蛋壳样”椎体,由于没有爬行替代支架,骨不能长入直接愈合,使椎体不具有负重能力,易发生后期椎体高度丢失,局部后凸畸形及慢性腰背痛等后遗症。另外,椎体压缩骨折的保守治疗需要长时间卧床,可能会出现泌尿系感染、坠积性肺炎、褥疮、骨质疏松加重等并发症。

随着脊柱微创技术的不断发展,以及人们对生活质量要求的不断提高,椎体压缩性骨折的治疗理念也发生了变化。以尽可能小的代价,尽早的解除伤痛,早期获得自主生活能力,以及避免远期并发症已经是许多胸腰椎压缩性骨折患者的呼声,也是脊柱外科医生更高的追求。体位复位经皮椎体成形术满足了这个要求。

经皮椎体成形术作为一种脊柱微创技术,目前已广泛应用于老年骨质疏松性脊柱骨折及椎体肿瘤的治疗,并取得良好的临床疗效。体位复位经皮椎体成形术治疗胸腰椎压缩性骨折的可行性:①体位复位可以使脊柱前柱牵伸,通过前纵韧带的整复作用复位。②双侧椎弓根穿入较粗的穿刺针,经穿刺针撬拨后可恢复椎体前中柱高度及终板的平整;撬拨后的椎体存在较大的空间容纳骨水泥。③椎体内骨水泥填充可以稳定骨折,防止椎体进一步压缩,同时骨水泥凝固过程中产热,在椎体内的平均温度中达61.8℃,使椎体内的痛觉神经末梢坏死,从而达到有效止痛的效果。

经皮椎体成形术是一种有创技术,也存在一定的风险,常见的相关并发症有神经损伤、骨水泥渗漏及肺栓塞等。为了降低和避免并发症的发生,术者应熟练掌握经皮椎体成形术的穿刺定位技术;熟悉填充材料的性状和使用方法,并严格掌握手术适应证。体位复位经皮椎体成形术治疗胸腰椎骨折应从患者的神经症状、脊柱稳定情况和畸形程度三个方面来选择患者。神经功能完好,后凸畸形<20°,椎体压缩<50%,脊柱稳定或相对稳定的单节段新鲜胸腰椎骨折是该手术的适应证。若椎体高度丧失大于50%、后凸大于20°或存在连续多处压缩骨折者,提示可能有后柱韧带结构的破坏,建议开放手术治疗。

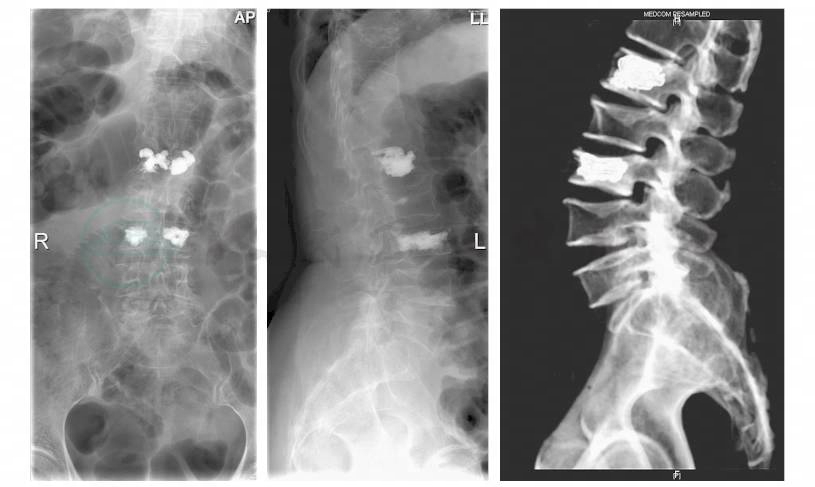

患者选择了L1和L3椎体经皮穿刺球囊扩张椎体成形术,手术顺利,术后第2天患者腰痛症状完全缓解,可佩戴腰围下床活动。术后腰椎正侧位X线片和CT三维重建见压缩的L1和L3椎体高度恢复满意、骨水泥充填位置良好(图2)。

图2 术后腰椎正侧位X线片和三维CT重建示L1、3椎体高度恢复满意、骨水泥充填位置良好