烧伤是由物理或化学因素造成的一种损伤,在平时和战时均可发生,其致伤因素主要包括热、电、放射线、化学物质等。

烧伤伤情评估

先了解烧伤的病理生理及其发展过程,才能估计烧伤的严重程度,因为不同面积和深度的烧伤严重度不全相同。计算烧伤面积并估计其深度,全面检查有无合并其他损伤,才能决定烧伤的严重程度。

(一)烧伤面积的估计

以烧伤区占体表面积百分比表示。国内常用中国新九分法和手掌法,后者用于小面积烧伤,即以伤者本人的一个手掌(指并拢)占体表面积1%估计。

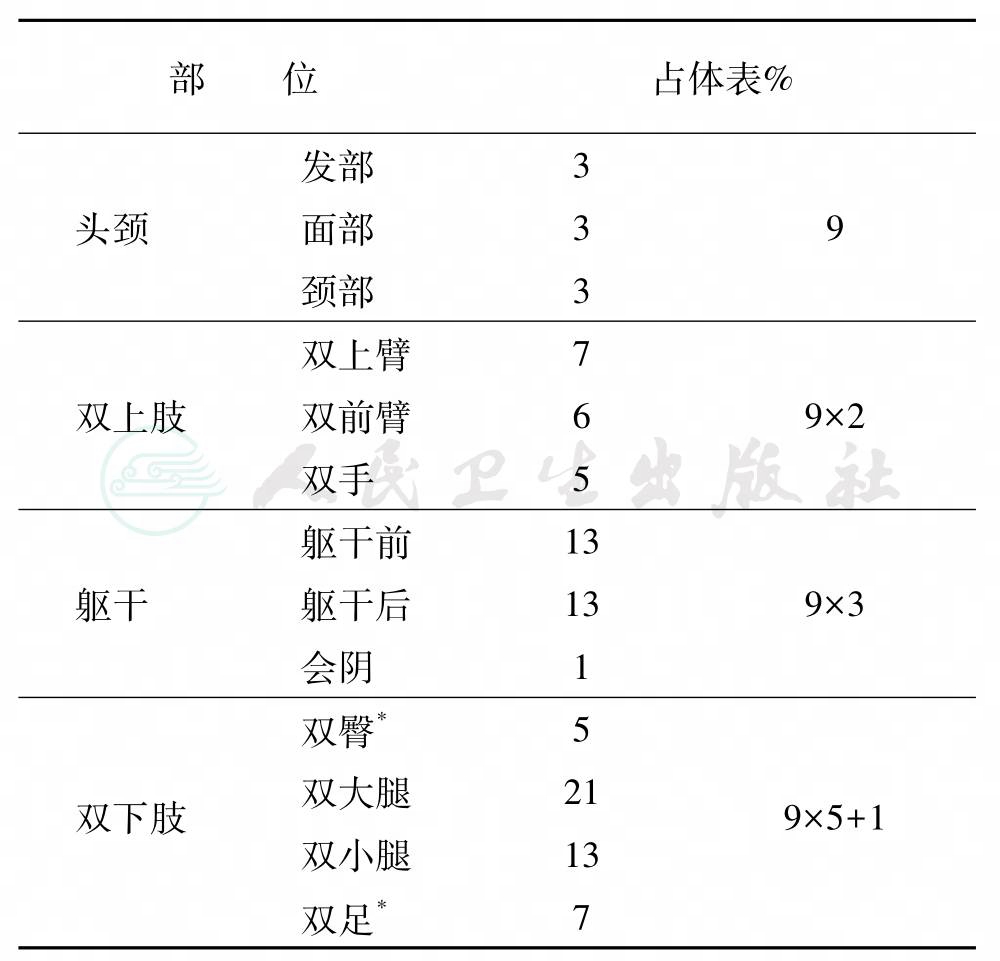

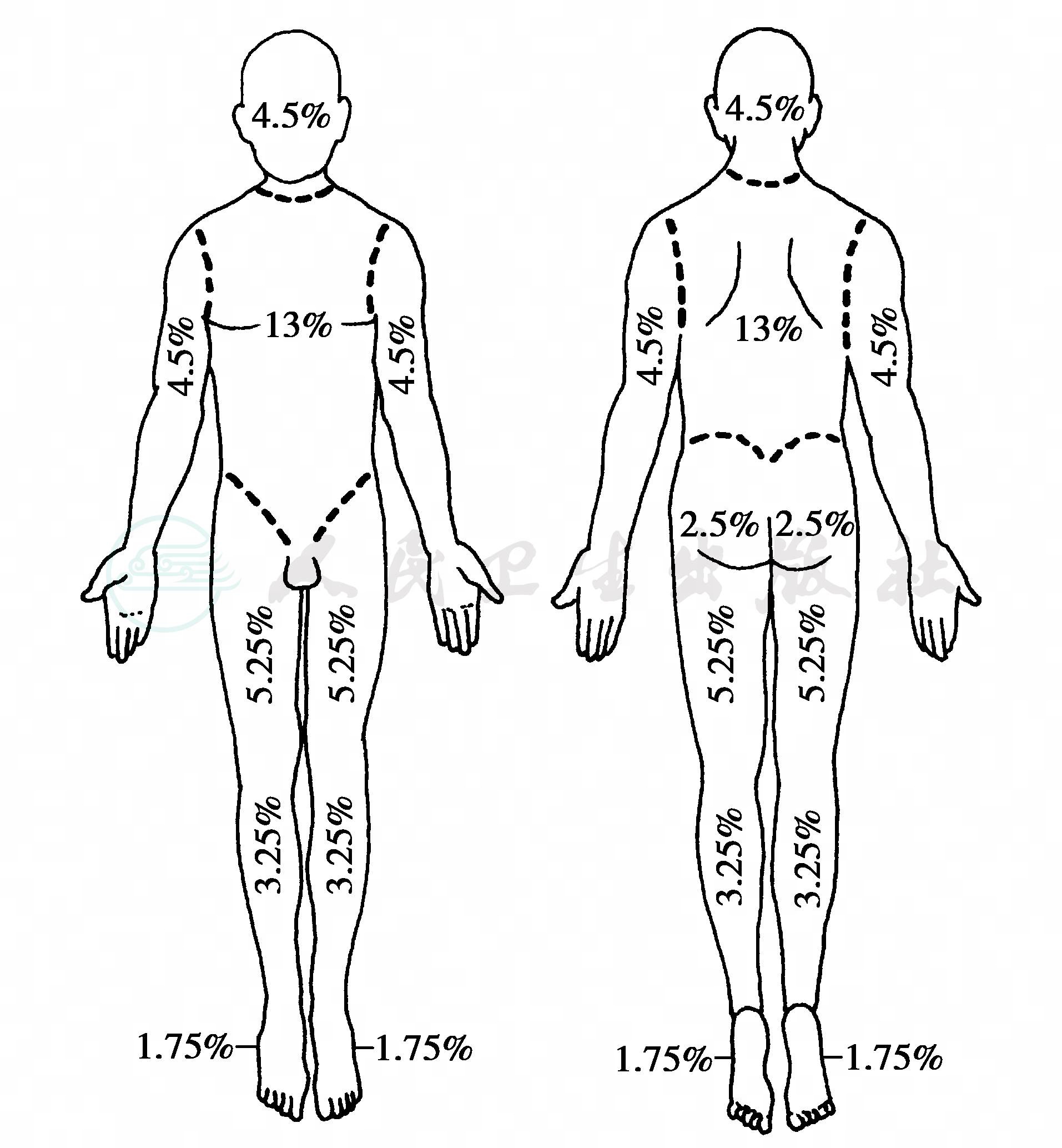

新九分法是将人体各部位分别定为若干个9%,主要适用于成人;对儿童因头部较大而下肢较小,应稍加修正,具体计算见表6-2和图6-2。

表6-2 烧伤面积新九分法

*成年女性的臀部及双足各占6%

儿童头颈部面积=成人头颈部面积+(12-年龄)

儿童双下肢面积=成人双下肢面积-(12-年龄)

图6-2 烧伤面积新九分法示意图

诊断烧伤面积,目前也在应用计算机技术,多采用图像自动扫描法,根据烧伤部位面积与总体表面积的相对关系,计算出烧伤总面积,自动显示在屏幕上并自动记录。采用计算机技术将使烧伤面积的诊断更为准确。

(二)烧伤深度分类

仅列出国际通用的三度四分法。

1.Ⅰ度(红斑型)

损伤表皮浅层,生发层健在。表现为红斑、灼痛、感觉过敏。经3~5天脱屑愈合,不遗留瘢痕。

2.Ⅱ度(水疱型)

皮肤断层损伤,完整性已破坏,特征为水疱性损害。分为:

浅Ⅱ度:损及真皮浅层及真皮乳头。表现为剧痛,感觉过敏,水疱形成,壁薄,基底潮红或红白相间,明显水肿。1~2周愈合,可有色素沉着,不留瘢痕。

深Ⅱ度:损伤达真皮深层,可有或无水疱,撕去表皮见基底较湿、苍白,水肿明显,痛觉迟钝。3~4周靠残存附件上皮细胞增殖修复,有色素变化和瘢痕形成。

3.Ⅲ度(焦痂型)

损伤皮肤全层,附件全部受累,深达皮下脂肪,甚至伤及筋膜、肌肉、骨骼和内脏等。外观皮革样,蜡白,焦炭化,感觉消失,干燥,可出现树枝状静脉栓塞。遗留瘢痕甚至毁容和功能障碍。

(三)烧伤严重程度分类

1.轻度

Ⅱ度烧伤面积10%以下。

2.中度

Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积11%~30%,Ⅲ度<10%。

3.重度

总面积30%~49%;或Ⅲ度烧伤面积10%~19%;或Ⅱ度、Ⅲ度烧伤面积虽不达上述百分比,但已发生休克或呼吸道烧伤或有较重的复合伤及化学物品中毒等。

4.特重

总面积50%以上(不计Ⅰ度烧伤);或Ⅲ度烧伤20%以上。

特殊原因烧伤

(一)化学烧伤

1.强酸烧伤

损伤机制为蛋白凝固和组织脱水。各种不同的酸烧伤,皮肤所产生的颜色变化不尽相同。硫酸烧伤的创面呈棕黑色;硝酸烧伤使皮肤先呈黄色,以后转为黄褐色;盐酸烧伤呈灰黄色;苯酚使皮肤先呈白色坏死,后转为墨绿或青铜色,苯酚经皮肤吸收后可致尿闭和尿毒症。氢氟酸烧伤当时不引起疼痛而易被忽视,但可渗至皮下,氟离子和组织中的钙离子结合导致细胞膜对钾离子的通透性增强,影响神经,引起剧痛,发生脂肪坏死以及难以愈合的溃疡。

急救时用大量流动清水冲洗约半小时,残留的酸性物质再用2%碳酸氢钠溶液中和。苯酚不溶于水,可先用50%~70%乙醇中和(不可用于眼部),再用清水冲洗。复苏用液量宜加大,并可使用利尿剂,肾功能明显损坏时,可用透析疗法。氢氟酸是一种强烈的腐蚀剂,有脱钙和溶解脂肪作用,宜早期切痂,局部注射葡萄糖酸钙溶液0.5ml/cm2。氯磺酸遇水分解为硫酸和盐酸,比一般酸烧伤更为严重。

2.强碱烧伤

常为苛性碱(氢氧化钠、氢氧化钾)、石灰、氨水和电石等。损伤机制为组织脱水、形成碱性蛋白和皂化脂肪。由于能持续向深层穿透,容易形成深度烧伤,创面呈粘滑的焦痂。生石灰遇水产生氢氧化钙并释出大量热能,成为热力和化学的复合伤,创面较干燥,呈褐色。氨水接触皮肤后与一般的碱烧伤相似;氨蒸气烧伤的创面呈黑色皮革状焦痂,浅度烧伤有水疱;吸入氨气体可导致咽喉水肿和肺水肿。工业用的电石(CaC2)遇水后产生乙炔和生石灰(CaO),并释出大量热能,其烧伤同石灰烧伤;电石颗粒嵌入组织内可继续加深创面损害;乙炔生成时产生的磷化氢可引起全身磷中毒。

急救处理用大量清水冲洗,至少半小时,一般不用中和剂。口鼻腔碱烧伤时可用1%醋酸、2%硼酸或5%氯化铵溶液清洗或漱口。石灰颗粒以及嵌入组织内电石颗粒应先去净,再用水冲洗。

3.磷烧伤

平时见于火药、火柴、染料和农药杀虫剂的烧伤,战时见于含磷的凝固汽油弹和炮弹等杀伤中。磷燃烧后直接引起烧伤,并氧化为五氧化二磷,遇水成为磷酸,对皮肤有腐蚀作用。无机磷经创面吸收后可损害肝、肾功能。现场急救时,先以大量清水冲洗,然后清除磷颗粒。用1%硫酸铜液涂在皮肤上,磷遇硫酸铜变成黑色的磷化铜,在暗室内用镊子去除发光的磷颗粒,再用大量清水冲洗,后用5%碳酸氢钠溶液以中和磷酸。硫酸铜本身可经创面吸收而引起中毒,故不宜大量应用。创面切忌用油质敷料,因可溶解磷而加速吸收,也不可直接暴露空气中,以免残留的磷氧化释出热能。

4.镁烧伤

镁在空气中能自燃,与皮肤接触可引起烧伤,形成的溃疡可向深部发展,须切除全部受伤组织,然后植皮或延期缝合。有全身中毒症状时,用10%葡萄糖酸钙20~40ml静脉注射,每日3~4次。

(二)瓦斯爆炸烧伤

矿井内瓦斯爆炸后产生高温和多种有毒气体,并形成强烈的冲击波,除导致爆震伤外,还可引起挤压伤、骨折等合并伤,既是烧冲伤,又是烧伤复合中毒。抢救治疗中必须全身系统详细检查,注意有无CO、CO2和NO2中毒表现,立即吸氧,密切注意病情变化。有精神症状时,可用氯丙嗪。输液扩容的同时,可予适量溶质性利尿剂或高张盐溶液,以避免或减缓脑水肿、肺水肿的发生。

(三)放射性烧伤

主要指皮肤受到大剂量电离辐射而引起的损伤,急性损伤可发生皮肤组织坏死,慢性损伤可引起淋巴水肿甚至皮肤癌变。临床表现为四期:早期反应期、潜伏期、症状明显期和恢复期。按其损伤程度可区分为脱毛反应、红斑反应、水疱反应和溃疡反应。急救应尽快脱离放射源,消除放射性沾染,保护损伤部位,综合采取止痛、抗感染和必要的外科处理,局部治疗和全身治疗结合进行。

特殊部位烧伤

(一)面颈部烧伤

面颈部烧伤常伴吸入性损伤,检查时注意有无吸入性损伤和眼烧伤。头颈部虽占体表面积的9%,由于其组织松弛,血供丰富,渗液从创面丢失和渗入组织间隙均较多,水肿严重,使面部变形,张口和鼻呼吸困难。深度烧伤形成的焦痂缺乏弹性,外观肿胀不明显,但渗液转向深层,易使颈部软组织和后咽部水肿,加重呼吸道梗阻,处理时尤应注意。面颈部烧伤的全身反应特别强烈。除休克外,还常发生高热、急性胃扩张和脑水肿等并发症,在小儿尤为多见。面颈部深度烧伤患者应予住院观察,随时做好气管切开的准备。

输液量要增加,第1个24小时每1%烧伤面积所需补给的晶体液和胶体液量为2ml/kg。为了防止发生脑水肿,减少5%葡萄糖溶液补给量,短期内不要口服或输注无钠溶液。已有脑水肿者先输注胶体液,然后按血钠浓度选用高渗盐水或利尿剂。反应性高热作物理或药物降温,严重者给地塞米松5mg静脉输注。

创面采用暴露疗法。床头抬高,有利呼吸交换和水肿消退。注意眼、鼻和口腔周围的清洁。Ⅲ度烧伤一般不采取早期切痂植皮,因当时深度不易分辨,切痂时出血又多,可在烧伤后1~2周焦痂开始分离时延期切痂植皮。植皮尽量采用大张自体皮移植,以减轻面部毁容和功能障碍。遗留的畸形,一般在6~12个月后再进行整形手术。

(二)眼部烧伤

眼睑深度烧伤可使睑结膜水肿而外翻。由于其血供差,不予保护可发生糜烂或溃疡。早期暂时缝合上下眼睑或切开焦痂减压,并回纳外翻的睑结膜。患者睡翻身床时,俯卧位置可加重眼睑外翻,在眼部稍加压包扎。

眼球烧伤是一严重情况,其中角膜烧伤更易并发感染,使前房积脓,如治疗不及时,角膜溃破,眼内容物脱出,严重的可引起全眼球甚或颅内感染。急救时用大量清洁水冲洗,化学烧伤者,可用中和溶液,如酸烧伤用2%碳酸氢钠溶液,碱烧伤用1%~2%醋酸液或2%枸橼酸液冲洗,必须在组织损害前使用才有效。在1%邦妥卡因麻醉下清除异物。及早用抗生素眼药水滴眼,常用的有0.5%氯霉素液、1%多黏菌素液和1%庆大霉素液,一般每1~2小时滴1次,其间涂以金霉素等眼药膏。为防止虹膜睫状体粘连,用1%阿托品溶液或眼药膏扩瞳,每天1次。

(三)手部烧伤

手在生活劳动中接触致伤因素的机会较多,易被烧伤。手掌皮肤厚,容易保护;手背皮肤薄,易被烧伤,严重者可致爪形手畸形。手部烧伤后毛细血管通透性迅速增加,组织间隙内大量水肿液聚积,又因制动而丧失推动力,致使淋巴回流受阻,肌腱、韧带及关节囊等结构浸于含丰富蛋白的水肿液中,外加焦痂压迫造成淤血。新的胶原纤维析出而构成坚固的粘连,正常弹性丧失,这是造成手部烧伤功能障碍的主要原因。预防挛缩所致功能障碍的主要方法是早期封闭创面。处理原则应改善局部循环,防止继发感染,尽早封闭创面,保持功能位,早期功能锻炼,从而使手的功能得到最大限度恢复。

浅度烧伤应抬高患肢,使其高于心脏平面以利于水肿消退,并尽早开始功能锻炼。腕部有环形焦痂者,血液和淋巴循环均受影响,组织张力高,易致远端坏死,故应早期(24小时内)行切开减压,有利于改善血液循环。包扎固定应将手置于功能位,包扎不可过紧,以利于静脉和淋巴回流。手背切削痂手术后,应置于抗爪形手位,抗瘢痕挛缩位。手掌严重烧伤可置于伸直位。早期切削痂创面或晚期肉芽创面,以移植大张自体游离皮片为宜。

(四)会阴部烧伤

会阴部位置隐蔽,多发生于小儿,常伴外生殖器烧伤。由于该部血液循环丰富,烧伤后水肿明显,渗出多,且会阴为二便通道所在,故极易被污染,感染的细菌常为肠道菌属和(或)厌氧菌。

会阴部烧伤初期处理应剃除阴毛,仔细清创,去除创面皱折和凹陷处污物,将双下肢分开45°~66°,使创面充分暴露,外用SD-Ag与氯己定糊剂或SD-Ag霜,力求保痂完整,二便护理极为重要,女患者一般应留置尿管,定时排尿,大便后用0.02%呋喃西林或0.05%氯己定或2%~3%过氧化氢溶液冲洗,会阴烧伤极易裂开,感染或溶痂一旦发生感染应加强局部处理,以抗生素纱布半暴露,每日1~2次,直至纱布与创面黏附感染控制。会阴Ⅲ度伤多主张在伤后2~3周削痂,立即移植大块或网状中厚自体皮。

(五)吸入性损伤

吸入性损伤(inhalation injury)是热力和(或)烟雾引起的呼吸道以至肺实质的损害,是一种热力和化学导致的复合伤。热力烧伤常限于上呼吸道,声带反射性关闭进一步减少了下呼吸道烧伤的机会。吸入高温蒸气可引起声门下损伤。烟雾中的主要气体为O2、CO2、CO和HCN,燃烧消耗大量O2而使伤员周围气体的氧分压降至10kPa,故烟雾吸入即刻的严重后果是缺氧,也是火灾现场中死亡的主要原因。

吸入CO2会刺激呼吸,使更多的烟雾吸入,接触烟雾过久会引起CO2潴留,可加重代谢性酸中毒。含碳物质燃烧不完全则可产生CO,穿过肺泡上皮和内皮细胞膜,与血红蛋白结合,碳氧血红蛋白不能运输O2。含氮物质如羊毛、丝绸和含氮多聚物制品不完全燃烧均可产生HCN,其中氰化物可影响细胞代谢,加重缺氧时的代谢性酸中毒。高温空气主要损伤上呼吸道,引起局部充血和水肿。高温蒸气由于传热快、热容量大和散热慢的特点,还可引起支气管和肺实质的严重损伤。呼吸道黏膜受损后可出现出血、溃疡和坏死,纤毛活动消失,渗液渗出至肺间质和肺泡腔,引起肺水肿、透明膜形成和支气管内膜坏死脱落。吸入烟雾时有毒气体和小颗粒到达下呼吸道和肺实质,引起化学性损害,产生类似ARDS的病理生理变化。

上呼吸道损伤时出现声音嘶哑、吸气性喘鸣和呼吸困难等,鼻毛烧焦、吐含炭末的痰和口腔黏膜烧伤可辅助诊断。下呼吸道损伤时很快出现呼吸困难、呼气性哮喘和发绀等。肺实质损伤时则出现支气管痉挛和肺部音,常并发ARDS。治疗原则主要是高流量给氧、吸引等对症治疗和对可能发生的并发症进行预防。吸入性损伤伴有呼吸道梗阻症状者,应即作经鼻腔气管内插管或气管切开术。

小面积烧伤仅产生局部病变;当发生中度以上烧伤时,除局部产生充血、水肿或细胞坏死及血管等病理改变以外,全身尚可产生不同程度的病理生理变化。

(一)皮肤变化

体表接触热源后,由于热力的强度和接触时间以及人体各部位皮肤厚度的不同,产生Ⅰ度、Ⅱ度和Ⅲ度烧伤。正常皮肤具有屏障作用,可防止电解质、蛋白质丢失和大量水分蒸发以及细菌侵袭。皮肤烧伤后,立即出现三个同心圆带,内为凝固带,中间为淤滞带,外层为充血带,不显性失水大量增加,可达正常皮肤的15~20倍,坏死的细胞常成为细菌的最好培养基,因此创面易于继发感染。

(二)循环系统变化

皮肤烧伤时微循环变化包括两方面:一方面微循环中微血栓形成使血流停止,皮肤坏死范围和深度扩大;另一方面血管通透性增高,血浆渗出,局部肿胀,促使患者发生休克。有时因微循环内弥漫性微血栓形成,消耗凝血因子而引起出血倾向即弥散性血管内凝血(DIC)。

1.局部血流中断

烧伤后,局部动脉和静脉血流立即中断,Ⅲ度烧伤部位血管继而栓塞;但Ⅱ度烧伤如创面保护良好,动静脉循环可在24~48小时内恢复,若任其干燥、受压或继发感染,血管亦发生栓塞,可使创面加深。

2.毛细血管通透性增加

烧伤面积大于30%者,除局部外,全身血管通透性增加,使血管内血浆样液体从创面渗出或进入组织间隙形成水肿。渗至创面的液体如果表皮未破即形成水疱。渗出液中含有蛋白质和电解质,其蛋白质的浓度约为血浆中的一半,而电解质含量与血浆相仿。

烧伤的渗出量与烧伤面积有关,面积越大,渗出液越多,渗出的速度在伤后6~8小时内最快,以后逐渐减慢,至伤后48小时渗出量达最高峰。在渗出速度逐渐减慢的同时,毛细血管通透性逐渐恢复正常,渗出至组织间隙的液体和电解质等也开始经淋巴系统回吸收,临床表现为水肿渐退、尿量增多、创面干燥。

血管通透性增加的机制尚不明了,目前认为立即时相与烧伤后组胺、5-羟色胺、激肽及前列腺素的作用有关;延迟时相可能与热或某些毒性有机物直接损伤血管内皮有关。

3.血液浓缩

血黏稠度增加,烧伤后大量血浆样液体从血管内丢失,使血液浓缩,血黏稠度增加,与血细胞比容成正比,导致血液淤滞。

4.血流动力学变化

主要是心输出量减少和周围循环阻力增加,大面积烧伤后,心输出量可急剧下降至正常值的20%~40%,治疗后在24~36小时内缓慢恢复。周围循环阻力增加可能与伤后去甲肾上腺素分泌增加以及周围血管对去甲肾上腺素敏感度增加有关。

上述循环系统变化和不显性失水大量增加是烧伤后早期产生低血容量性休克的基本病理生理基础。

(三)水与电解质平衡改变

由于大量血浆样液体渗出和创面水分的蒸发,伤员多呈脱水现象。在烧伤早期,水、钠从创面丧失,其中钠离子向细胞内转移,钠较水分丧失尤多,故多表现为低渗性脱水;在烧伤后期,水分主要由创面蒸发丧失较多,电解质丢失较少,因而多表现为高渗性脱水。

烧伤后电解质变化主要表现为低钠血症和暂时性高钾血症。烧伤后钠离子从创面渗出中丢失,并从细胞外液进入受损的细胞内,而钾离子从细胞内外逸,醛固酮分泌的增加仍不能纠正钠离子的丢失,故伤员多呈低钠血症。在烧伤后期或并发严重感染和败血症时,也可出现高钠血症。

烧伤早期可出现暂时性高钾血症,是由于大量钾离子从细胞内逸出以及从烧伤组织和红细胞内释出所致。但在临床上常见的是低钾血症,因为在充分补液的情况下尿钾排出增多,大量钾离子从创面及消化道(如呕吐、腹泻)丢失。

由于上述循环与水电解质平衡的变化,烧伤早期多出现代谢性酸中毒,并常继发呼吸性酸中毒,这是因为呼吸道梗阻、肺水肿、肺部感染及中枢性呼吸抑制等所致。

(四)免疫功能改变

伤后低蛋白血症、氧自由基增多、某些因子(如PGI2、IL-6、TNF等)释出,均可使免疫功能紊乱。中性粒细胞的趋化、吞噬和杀伤作用也削弱,所以烧伤后容易并发感染。

(五)代谢改变

烧伤高代谢反应以心输出量、每分钟换气量、体温增加及负氮平衡为特征。反应程度直接与烧伤面积呈比例。当患者烧伤面积大于50%全身体表面积(TBSA)时,其代谢达到静息状态能量代谢的1.5~2倍。超高代谢与肾上腺素和去甲肾上腺素的释放、产热、创面蒸发、热丢失的增加,以及IL-1、IL-6和TNF的释放等有关。烧伤后的其他代谢改变与一般的创伤相仿。

1.及时正确处理创面

烧伤创面是烧伤感染的主要部位和致病菌入侵的主要途径,防治烧伤感染应从创面处理入手或以局部治疗为基础。当前全身性感染仍然是严重烧伤的常见致死原因,妥善处理和早日闭合创面,将可大大减少败血症、创面脓毒症和其他全身性感染的发生。

2.全身支持疗法

维持和调整水、电解质和酸碱平衡,以保持机体内环境稳定。增强营养,输血和血浆,静脉滴注人体白蛋白、氨基酸或脂肪乳剂,同时补充必要的维生素和微量元素,以增强代谢和免疫功能以及修复能力。免疫血清、康复血清、免疫球蛋白及一些免疫调节剂也在临床得到应用。

3.合理使用抗生素

烧伤患者使用抗生素分为预防性使用及治疗性使用两种,要明确用药目的,按指征用药。治疗指征是明确烧伤感染或感染性并发症,预防指征是确认明显污染或有致病菌入侵的可能。烧伤感染的常见菌总的倾向:G-杆菌仍多于G+球菌。致病菌有需氧菌、真菌和厌氧菌,但以需氧菌最为常见。倡导因地制宜有针对性地使用敏感的窄谱抗生素。

全身抗生素的应用要及时,当患者临床上出现脓毒血症或败血症症状时,即及时应用敏感抗生素大剂量静脉滴入,要保持有效的药物浓度。因为血中检出的菌种与创面的细菌大致是相同的,在未获得血培养结果之前可参照创面的菌种及其敏感试验选用敏感的抗生素。