去看看

去看看

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是最常见的骨骼疾病,老年人群多见,起病隐匿,初始可能仅仅表现为部位不定的、涉及肌肉骨骼的酸痛,如颈腰背、四肢关节劳累后酸痛等,因常与其他疾病并发(颈椎病、骨关节炎、腰椎间盘退变膨出等),而被掩盖其初始症状。且常被临床医生所忽略,直至发生骨折方能确诊。

由于骨质疏松症是一种可防、可治的疾患,因而需加强对危险人群的早期筛查与识别,即使已经发生过脆性骨折的患者,经过适当的治疗,仍然可有效降低再次骨折的风险。

骨质疏松症是一种全身性骨病,以骨量(bone mass)降低和骨组织微结构破坏为特征,导致骨脆性增加和易于骨折。2001年美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)将其定义为以骨强度下降和骨折风险增加为特征的骨骼疾病(骨强度涵盖骨量和骨质量两大要素)。包括原发性OP和继发性OP两大类。

2016年中国60岁以上老年人OP患病率为36%,其中男性为23%,女性为49%。说明骨质疏松症已成为我国面临的重要公共健康问题。骨质疏松症最严重的后果是骨质疏松性骨折(或称脆性骨折),指受到轻微创伤或日常活动中即发生的骨折。骨质疏松性骨折的常见部位是椎体、髋部、前臂远端、肱骨近端和骨盆等,其中最常见的是椎体骨折。2010年,我国骨质疏松性骨折患者达233万,其中髋部骨折36万,椎体骨折111万,其他部位OP骨折86万,为此医疗支出649亿元。据预测,2050年我国OP性骨折将达599万例次。相应的医疗支出高达1 745亿元。

骨质疏松性骨折的危害巨大,是老年患者致残和致死的主要原因之一。发生髋部骨折后1年之内,20%患者会死于各种并发症,约50%患者致残,生活质量明显下降。

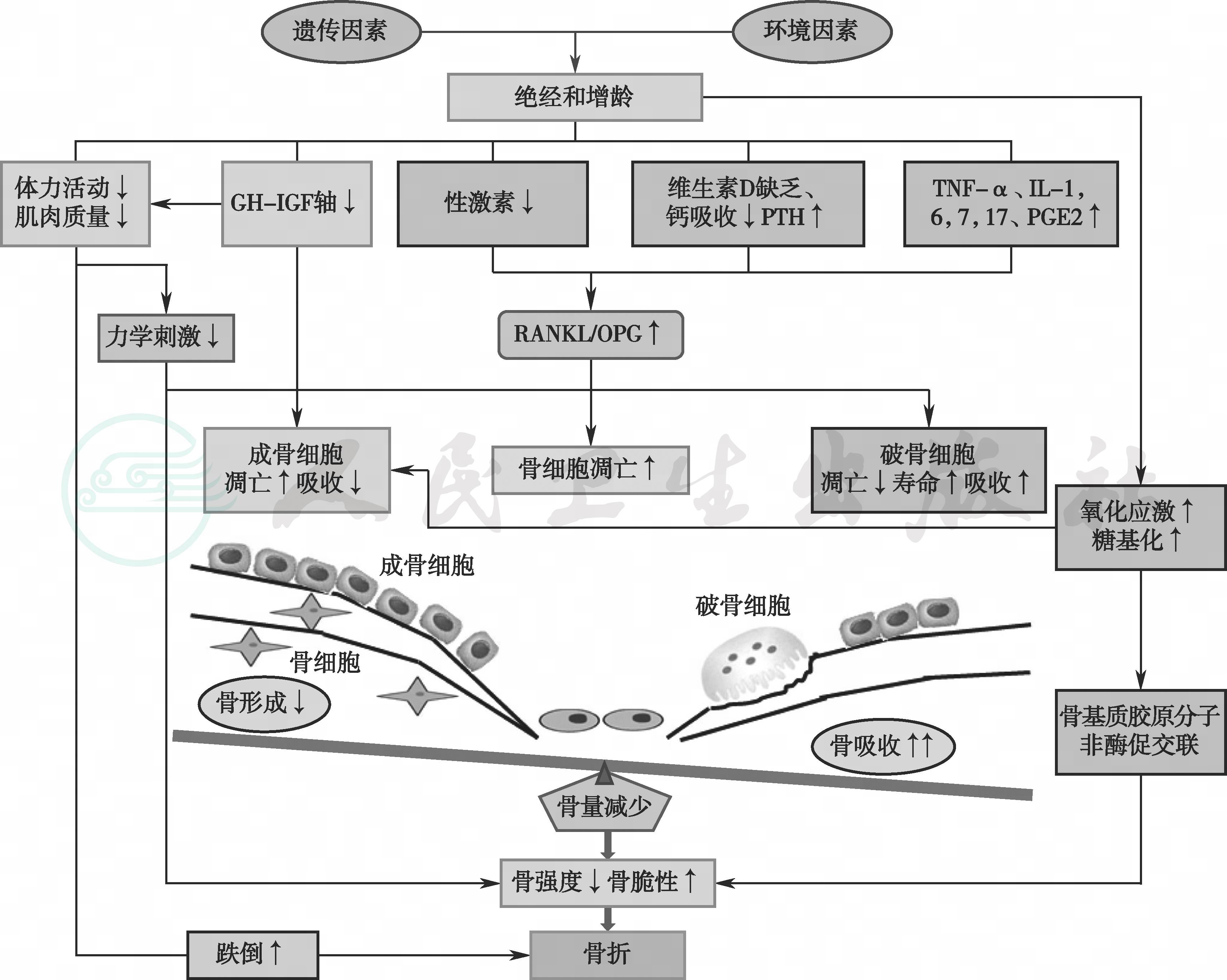

老年性骨质疏松症的发病因素和发病机制是多方面的,增龄造成的器官功能减退是主要因素。除内分泌因素外,多种细胞因子可影响骨代谢,降低成骨活性,钙和维生素D的摄入不足,皮肤中维生素D原向维生素D的转化不足,肾功能减退,维生素D的羟化不足;骨髓间充质干细胞成骨分化能力下降、肌肉衰退、对骨骼的应力刺激减少、对骨代谢调节障碍。凡此种种,都影响骨代谢,使得成骨不足,破骨有余,骨丢失,骨结构损害,形成骨质疏松。此外,老年人往往是多种器官的疾病共存,这些疾病以及相关的治疗药物,都可能引起继发性骨质疏松症。但本章只涉及原发性老年性骨质疏松症。

图6-3-1 原发性骨质疏松症的发病机制

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

骨质疏松症发病机制有遗传因素和非遗传因素交互作用的结果(图6-3-1)。遗传因素主要影响骨骼大小、骨量、结构、微结构和内部特性。峰值骨量的60%~80%由遗传因素决定,多种基因的遗传变异被证实与骨量调节相关。非遗传因素主要包括环境因素、生活方式、疾病、药物、跌倒相关因素等。总之,骨质疏松症是由多种基因-环境因素等微小作用积累的共同结果。

骨骼需有足够的刚度和韧性维持骨强度,以承载外力,避免骨折。为此,要求骨骼具备完整的层级结构,包括Ⅰ型胶原的三股螺旋结构、非胶原蛋白及沉积于其中的羟基磷灰石。骨骼的完整性由不断重复、时空偶联的骨吸收和骨形成过程维持,此过程称为“骨重建”。骨重建由成骨细胞、破骨细胞和骨细胞等组成的骨骼基本多细胞单位(basic multicellular unit,BMU)实施。成年前骨骼不断构建、塑形和重建,骨形成和骨吸收的正平衡使骨量增加,并达到骨峰值;成年期骨重建平衡,维持骨量;此后随年龄增加,骨形成与骨吸收呈负平衡,骨重建失衡造成骨丢失。

适当的力学刺激和负重有利于维持骨重建,修复骨骼微损伤,避免微损伤累积和骨折。分布于哈佛管周围的骨细胞(占骨骼细胞的90%~95%)可感受骨骼的微损伤和力学刺激,并直接与邻近骨细胞,或通过内分泌、自分泌和旁分泌的方式与其他骨细胞联系。力学刺激变化或微损伤贯通板层骨或微管系统,通过影响骨细胞的信号转导,诱导破骨细胞前体的迁移和分化。破骨细胞占骨骼细胞的1%~2%,由单核巨噬细胞前体分化形成,主司骨吸收。成骨细胞由间充质干细胞分化而成,主司骨形成。成骨细胞分泌富含蛋白质的骨基质,包括Ⅰ型胶原和一些非胶原的蛋白质(如骨钙素)等;再经过数周至数月,羟基磷灰石沉积于骨基质上完成矿化。

老年性骨质疏松症一方面由于增龄造成骨重建失衡,骨吸收/骨形成比值升高,导致进行性骨丢失;另一方面,增龄和雌激素缺乏使免疫系统持续低度活化,处于促炎性反应状态。刺激破骨细胞,并抑制成骨细胞,造成骨量减少。雌激素和雄激素在体内均具有对抗氧化应激的作用,老年人性激素结合球蛋白持续增加,使睾酮和雌二醇的生物利用度下降,体内的活性氧类(reactive oxidative species,ROS)堆积,促使间充质干细胞、成骨细胞和骨细胞凋亡,使骨形成减少。老年人常见维生素D缺乏及慢性负钙平衡,导致继发性甲状旁腺功能亢进。年龄相关的肾上腺源性雄激素生成减少、生长激素-胰岛素样生长因子轴功能下降、肌少症和体力活动减少造成骨骼负荷减少,也会使骨吸收增加。此外,随增龄和生活方式相关疾病引起的氧化应激及糖基化增加,使骨基质中的胶原分子发生非酶促交联,也会导致骨强度降低。

如前所述骨质疏松症可分为原发性和继发性两大类。原发性骨质疏松症包括绝经后骨质疏松症(Ⅰ型)、老年骨质疏松症(Ⅱ型)和特发性骨质疏松症(包括青少年型)。继发性骨质疏松症指由任何影响骨代谢的疾病和/或药物及其他明确病因导致的骨质疏松。本章节主要针对Ⅱ型原发性OP即老年性OP。

骨质疏松症的诊断基于全面的病史采集、体格检查、骨密度测定、影像学检查及必要的生化测定。临床上诊断原发性骨质疏松症应包括两方面:确定是否为骨质疏松症和排除继发性骨质疏松症。

(一)临床表现

如前所述,骨质疏松症初期通常没有明显的临床表现,或仅仅劳累后有局部酸痛表现(如腰部酸痛,充分休息后可以缓解)。因而常被误诊为“腰肌劳损”、“类风湿”等。但随着病情进展,骨量不断丢失,骨微结构破坏,患者会出现持续骨痛,脊柱变形,甚至发生骨质疏松性骨折等后果。部分患者可没有明显的临床症状,仅在发生骨质疏松性骨折等严重并发症后才被诊断为骨质疏松症。

1.疼痛与肌痉挛

(1)疼痛:

患者早期为部位不定的酸痛,遇寒、晨起加重,活动后可缓解。逐步发展为持续性的腰背疼痛或全身骨痛。疼痛通常在翻身时、起坐时及长时间行走后出现,夜间或负重活动时疼痛加重。

(2)肌痉挛:

患者常常可能伴有部位不定、程度不等的肌肉痉挛现象,严重者持续存在某肌群的痉挛可致局部活动受限。通常局部抽筋早期可以自行缓解,严重者频发甚至影响肢体功能,夜间频发可能影响睡眠。

2.脊柱变形

严重骨质疏松症患者,因椎体压缩性骨折,可出现身高变矮或驼背等脊柱畸形。多发性胸椎压缩性骨折可导致胸廓畸形,甚至影响心肺功能;严重的腰椎压缩性骨折可能会导致腹部脏器功能异常,引起便秘、腹痛、腹胀、食欲减低等不适。

3.骨折

骨质疏松性骨折属于脆性骨折,通常指在日常生活中受到轻微外力时发生的骨折。骨折发生的常见部位为椎体(胸、腰椎),髋部(股骨近端),前臂远端和肱骨近端;其他部位如肋骨、跖骨、腓骨、骨盆等部位亦可发生骨折。骨质疏松性骨折发生后,再骨折的风险显著增加。

(二)诊断方法

1.常用骨密度及骨测量方法

骨密度是指单位体积(体积密度)或者是单位面积(面积密度)所含的骨量。骨密度及骨测量方法较多,不同方法在骨质疏松症的诊断、疗效监测以及骨折危险性评定中的作用有所不同。目前临床和科研常用的骨密度测量方法有双能X线吸收检测法(dual energy X-ray absorptiometry,DXA)、定量计算机断层照相术(quantitative computed tomography,QCT)、外周QCT(peripheral quantitative computed tomography,pQCT)和定量超声(quantitative ultrasound,QUS)等。目前公认的骨质疏松症诊断标准是基于DXA测量的结果。

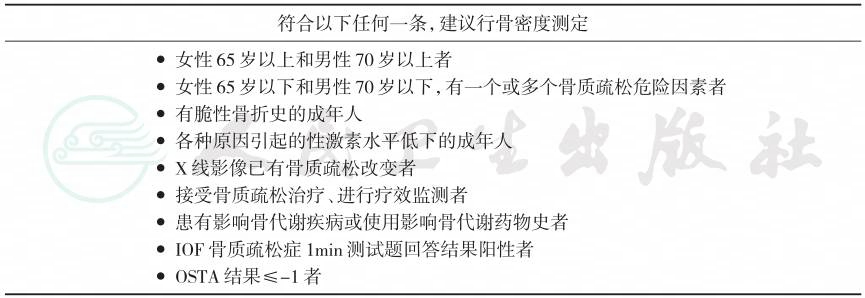

我国已经将骨密度检测项目纳入40岁以上人群常规体检内容,临床上为诊治骨质疏松症的骨密度测定指征见表6-3-1。

表6-3-1 骨密度测量的临床指征

注:IOF:International Osteoporosis Foundation国际骨质疏松基金会;OSTA:Osteoporosis Self-assessment Tool for Asians亚洲人骨质疏松自我评定工具

| 符合以下任何一条,建议行骨密度测定 |

| ● 女性65岁以上和男性70岁以上者 ● 女性65岁以下和男性70岁以下,有一个或多个骨质疏松危险因素者 ● 有脆性骨折史的成年人 ● 各种原因引起的性激素水平低下的成年人 ● X线影像已有骨质疏松改变者 ● 接受骨质疏松治疗、进行疗效监测者 ● 患有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史者 ● IOF骨质疏松症1min测试题回答结果阳性者 ● OSTA结果≤-1者 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

(1)DXA检测骨密度:

DXA骨密度测量是临床和科研最常用的骨密度测量方法,可用于骨质疏松症的诊断、骨折风险性预测和药物疗效评定,也是流行病学研究常用的骨骼评定方法。其主要测量部位是中轴骨,包括:腰椎和股骨近端,如腰椎和股骨近端测量受限,可选择非优势侧桡骨远端1/3(33%)。DXA正位腰椎测量感兴趣区包括椎体及其后方的附件结构,故其测量结果受腰椎的退行性改变(如椎体和椎小关节的骨质增生硬化等)和腹主动脉钙化影响。DXA股骨近端测量感兴趣区分别为股骨颈、大粗隆、全髋和Wards三角区的骨密度,其中用于骨质疏松症诊断感兴趣区是股骨颈和全髋。另外,不同DXA机器的测量结果如未行横向质控,不能相互比较。新型DXA测量仪所采集的胸腰椎椎体侧位影像,可用于椎体形态评定及其骨折判定(vertebral fracture assessment,VFA)。

(2)定量CT:

QCT是在CT设备上,应用已知密度的体模(phantom)和相应的测量分析软件测量骨密度的方法。该方法可分别测量松质骨和皮质骨的体积密度,可较早地反映骨质疏松早期松质骨的丢失状况。QCT通常测量的是腰椎和/或股骨近端的松质骨骨密度。QCT腰椎测量结果预测绝经后妇女椎体骨折风险的能力类似于DXA腰椎测量的评定。QCT测量也可用于骨质疏松药物疗效观察。

(3)外周骨定量CT:

pQCT测量部位多为桡骨远端和胫骨。该部位测量结果主要反映的是皮质骨骨密度,可用于评定绝经后妇女髋部骨折的风险。因目前无诊断标准,尚不能用于骨质疏松的诊断及临床药物疗效判断。另外,高分辨pQCT除测量骨密度外,还可显示骨微结构及计算骨力学性能参数。

(4)定量超声:

QUS定量超声测量的主要是感兴趣区(包括软组织、骨组织、骨髓组织)结构对声波的反射和吸收所造成超声信号的衰减结果,通常测量部位为跟骨。QUS测量结果不仅与骨密度有不同程度的相关,还可提供有关骨应力、结构等方面的信息。目前主要用于骨质疏松风险人群的筛查和骨质疏松性骨折的风险评定,但还不能用于骨质疏松症的诊断和药物疗效判断。目前国内外尚无统一的QUS筛查判定标准,可参考QUS设备厂家提供的信息,如结果怀疑骨质疏松,应进一步行DXA测量。

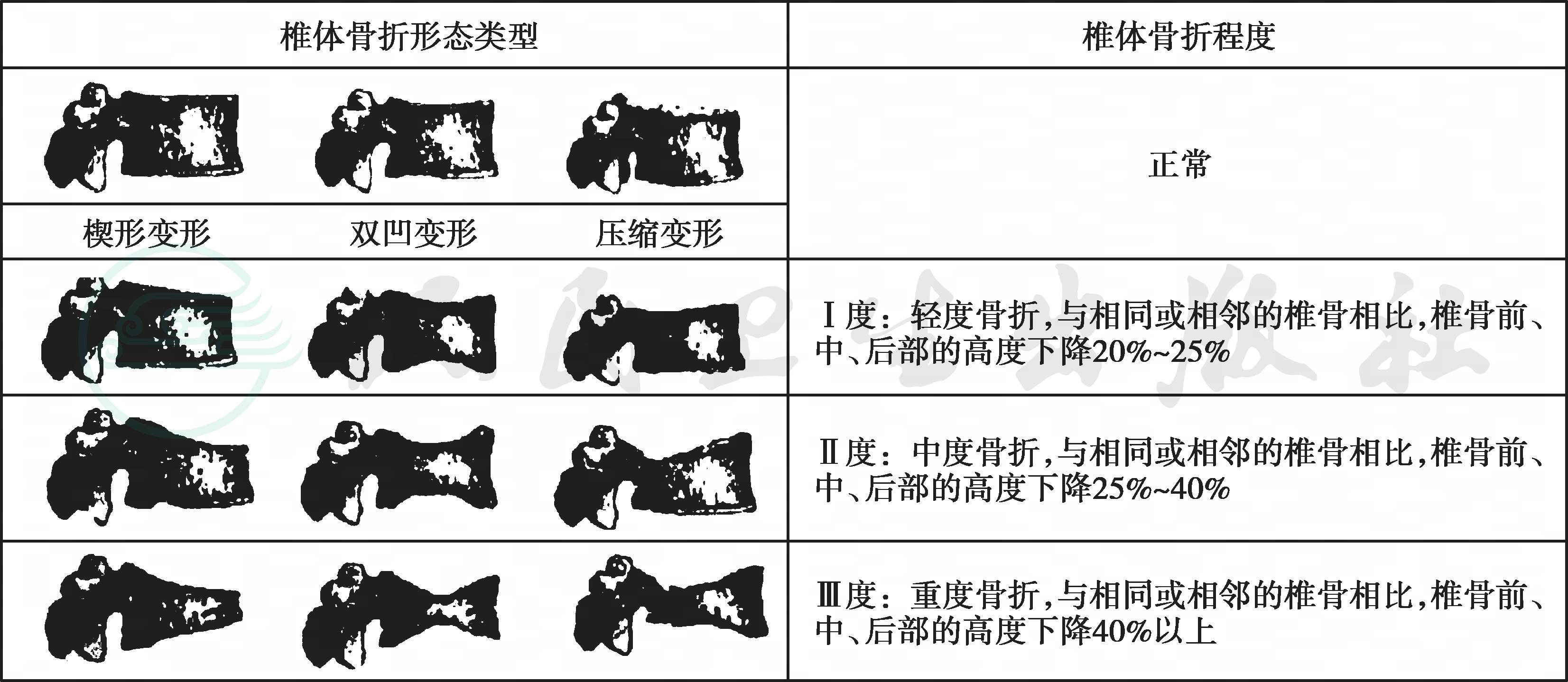

2.胸腰椎X线侧位影像及其骨折判定

椎体骨折常因无明显临床症状被漏诊,需要在骨质疏松性骨折的危险人群中开展椎体骨折的筛查。胸腰椎X线侧位影像可作为判定骨质疏松性椎体压缩性骨折首选的检查方法。常规胸腰椎X线侧位摄片的范围应分别包括胸4(T4)至腰1(L1)和胸12(T12)至腰5(L5)椎体。基于胸腰椎侧位X线影像并采用Genant目视半定量判定方法(图6-3-2),椎体压缩性骨折的程度可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度或称轻、中、重度。该判定方法分度是依据压缩椎体最明显处的上下高度与同一椎体后高之比;若全椎体压缩,则压缩最明显处的上下高度与其邻近上一椎体后高之比;椎体压缩性骨折的轻、中、重度判定标准分别为椎体压缩20%~25%、25%~40%及40%以上。

另外,DXA胸腰椎的侧位椎体成像和脊椎CT侧位重建影像的椎体压缩骨折的判定也可参照上述标准。如在胸腰椎X线侧位影像评定椎体压缩性骨折时见到其他异常X线征象时,应进一步选择适宜的影像学检查,进行影像诊断和鉴别诊断。

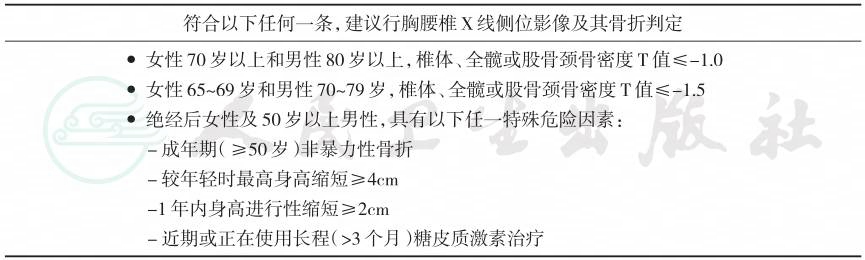

建议存在以下情况时,行胸腰椎侧位X线影像或DXA侧位椎体骨折评定(VFA),以了解是否存在椎体骨折(表6-3-2)。

DXA胸腰椎的侧位椎体成像(Vertebral Fracture Asessmemt,VFA)和X线评定椎体骨折特异度以及灵敏度相当,均可用于椎体骨折的评定。

图6-3-2 Genant目视半定量判定方法

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

表6-3-2 进行椎体骨折评定的指征

| 符合以下任何一条,建议行胸腰椎X线侧位影像及其骨折判定 |

| ● 女性70岁以上和男性80岁以上,椎体、全髋或股骨颈骨密度T值≤-1.0 ● 女性65~69岁和男性70~79岁,椎体、全髋或股骨颈骨密度T值≤-1.5 ● 绝经后女性及50岁以上男性,具有以下任一特殊危险因素: -成年期(≥50岁)非暴力性骨折 -较年轻时最高身高缩短≥4cm -1年内身高进行性缩短≥2cm -近期或正在使用长程(>3个月)糖皮质激素治疗 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

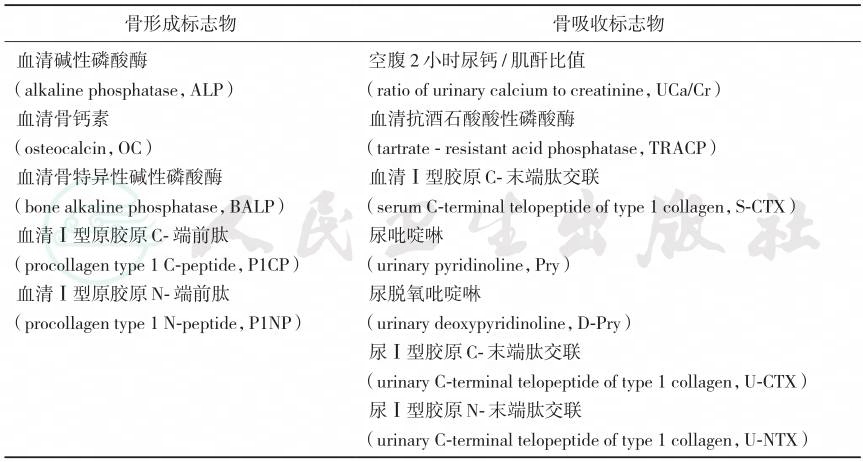

3.骨转换标志物

骨转换标志物(bone turnover markers,BTMs),是骨组织本身的代谢(分解与合成)产物,简称骨标志物。骨转换标志物分为骨形成标志物和骨吸收标志物(表6-3-3),其中,前者反映成骨细胞活性及骨形成状态,后者代表破骨细胞活性及骨吸收水平。在正常人不同年龄段,以及不同疾病状态时,血液循环或尿液中的骨转换标志物水平会发生不同程度的变化,代表了全身骨骼代谢的动态状况。这些标志物的测定有助于鉴别原发性和继发性骨质疏松、判断骨转换类型、预测骨丢失速率、评定骨折风险、了解病情进展、选择干预措施,监测药物疗效及依从性等。原发性骨质疏松症患者的骨转换标志物水平往往正常或轻度升高。如果骨转换生化标志物水平明显升高,需排除高转换型继发性骨质疏松症或其他疾病的可能性,如原发性甲状旁腺功能亢进症、畸形性骨炎及某些恶性肿瘤骨转移等。

在诸多标志物中,推荐空腹血清Ⅰ型原胶原N-端前肽(procollagen type 1 N-peptide,P1NP)和空腹血清Ⅰ型胶原C-末端肽交联(serum C-terminal telopeptide of type 1 collagen,S-CTX)分别为反映骨形成和骨吸收敏感性较高的标志物。

(三)诊断标准

骨质疏松症的诊断主要基于DXA骨密度测量结果和/或脆性骨折。

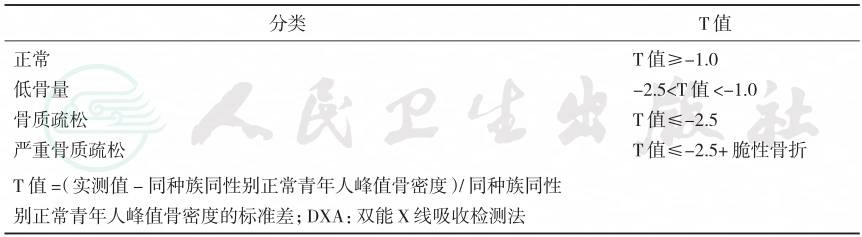

1.基于骨密度测定的诊断

DXA测量的骨密度是目前通用的骨质疏松症诊断指标。对于绝经后女性、50岁及以上男性,建议参照WHO推荐的诊断标准(表6-3-4):

表6-3-3 骨形成与骨吸收标志物

| 骨形成标志物 骨吸收标志物 |

| 血清碱性磷酸酶 (alkaline phosphatase,ALP) 血清骨钙素 (osteocalcin,OC) 血清骨特异性碱性磷酸酶 (bone alkaline phosphatase,BALP) 血清Ⅰ型原胶原C-端前肽 (procollagen type 1 C-peptide,P1CP) 血清Ⅰ型原胶原N-端前肽 (procollagen type 1 N-peptide,P1NP) 空腹2小时尿钙/肌酐比值 (ratio of urinary calcium to creatinine,UCa/Cr) 血清抗酒石酸酸性磷酸酶 (tartrate - resistant acid phosphatase,TRACP) 血清Ⅰ型胶原C-末端肽交联 (serum C-terminal telopeptide of type 1 collagen,S-CTX) 尿吡啶啉 (urinary pyridinoline,Pry) 尿脱氧吡啶啉 (urinary deoxypyridinoline,D-Pry) 尿Ⅰ型胶原C-末端肽交联 (urinary C-terminal telopeptide of type 1 collagen,U-CTX) 尿Ⅰ型胶原N-末端肽交联 (urinary C-terminal telopeptide of type 1 collagen,U-NTX) |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

表6-3-4 基于DXA测定骨密度分类标准

| 分类 T值 |

| 正常 低骨量 骨质疏松 严重骨质疏松 T值≥-1.0 -2.5<T值<-1.0 T值≤-2.5 T值≤-2.5+脆性骨折 T值=(实测值-同种族同性别正常青年人峰值骨密度)/同种族同性 别正常青年人峰值骨密度的标准差;DXA:双能X线吸收检测法 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

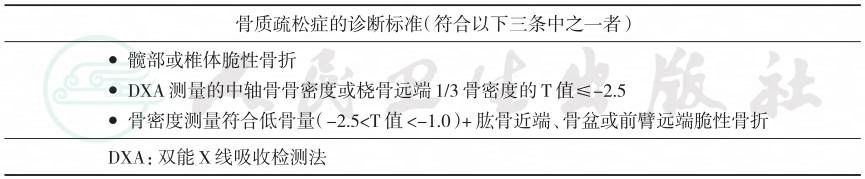

2.基于脆性骨折的诊断标准

脆性骨折是指受到轻微创伤或日常活动中即发生的骨折。如髋部或椎体发生脆性骨折,不依赖于骨密度测定,临床上即可诊断骨质疏松症。而在肱骨近端、骨盆或前臂远端发生的脆性骨折,即使骨密度测定显示低骨量(-2.5<T值<-1.0),也可诊断骨质疏松症。骨质疏松症的诊断标准见表6-3-5。

表6-3-5 骨质疏松症诊断标准

| 骨质疏松症的诊断标准(符合以下三条中之一者) |

| ● 髋部或椎体脆性骨折 ● DXA测量的中轴骨骨密度或桡骨远端1/3骨密度的T值≤-2.5 ● 骨密度测量符合低骨量(-2.5<T值<-1.0)+肱骨近端、骨盆或前臂远端脆性骨折 |

| DXA:双能X线吸收检测法 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

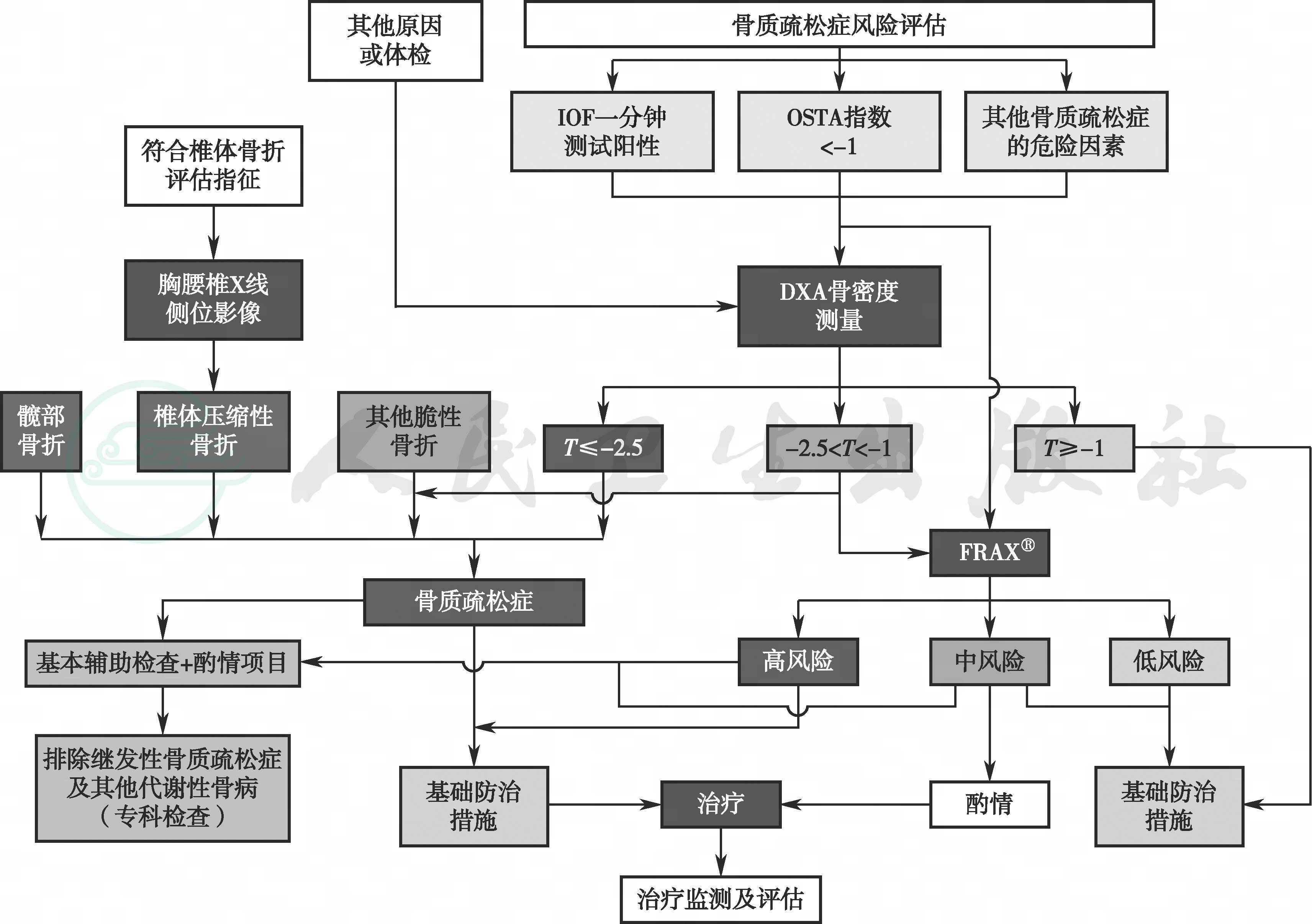

3.骨质疏松症诊断流程

骨质疏松症诊疗流程见图6-3-3。

对于≥65岁女性和≥70岁男性,推荐直接进行双能X线吸收检测法DXA进行骨密度检测;对于<65岁绝经后女性和<70岁老年男性,且伴有脆性骨折家族史或具有骨质疏松危险因素人群,建议采用国际骨质疏松基金会IOF骨质疏松风险1min测试题、亚洲人骨质疏松自我评定工具OSTA和/或筛查设备(定量超声QUS)或指骨放射吸收法(Radiographic Absorptiometry,RA)进行骨质疏松风险初筛。推荐根据初筛结果选择高风险入群行DXA或定量CT检查明确诊断。

图6-3-3 骨质疏松症诊断流程

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

4.骨质疏松症鉴别诊断及实验室检查

(1)骨质疏松症鉴别诊断:

骨质疏松可由多种病因所致。在诊断原发性骨质疏松症之前,一定要重视和排除其他影响骨代谢的疾病,以免发生漏诊或误诊。需详细了解病史,评定可能导致骨质疏松症的各种病因、危险因素及药物,特别强调部分导致继发性骨质疏松症的疾病可能缺少特异的症状和体征,有赖于进一步辅助检查。需要鉴别的病因主要包括:影响骨代谢的内分泌疾病(甲状旁腺疾病、性腺疾病、肾上腺疾病和甲状腺疾病等),类风湿关节炎等免疫性疾病,影响钙和维生素D吸收和代谢的消化系统和肾脏疾病,神经肌肉疾病,多发性骨髓瘤等恶性疾病,多种先天和获得性骨代谢异常疾病,长期服用糖皮质激素或其他影响骨代谢药物等。

(2)基本检查项目:

对已诊断和临床怀疑骨质疏松症的患者至少应做以下几项基本检查,以助诊断和鉴别诊断。

1)基本实验室检查:

血常规,尿常规,肝、肾功能,血钙、磷和碱性磷酸酶水平,血清蛋白电泳,尿钙、钠、肌酐和骨转换标志物等。

原发性骨质疏松症患者通常血钙、磷和碱性磷酸酶值在正常范围,当有骨折时血碱性磷酸酶水平可有轻度升高。如以上检查发现异常,需要进一步检查,或转至相关专科做进一步鉴别诊断。

2)酌情检查项目:

为进一步鉴别诊断的需要,可酌情选择性进行以下检查,如血沉、C-反应蛋白、性腺激素、血清泌乳素、25羟维生素D(25-hydroxy-vitamin D,25OHD)、甲状旁腺激素、甲状腺功能、尿游离皮质醇或小剂量地塞米松抑制试验、血气分析、尿本周蛋白、血尿轻链,甚至放射性核素骨扫描、骨髓穿刺或骨活检等检查。

3)骨骼X线影像:

虽可根据常规X线影像骨结构稀疏评定骨质疏松,但X线影像显示骨质疏松时其骨质已丢失达30%以上。胸腰椎侧位X线影像可作为骨质疏松椎体压缩性骨折及其程度判定的首选方法。另外,X线影像所示的骨质密度受投照条件和阅片者主观等因素的影响,且不易量化评定,故X线影像不用于骨质疏松症的早期诊断。但根据临床症状和体征选择性进行相关部位的骨骼X线影像检查,可反映骨骼的病理变化,为骨质疏松症的诊断和鉴别诊断提供依据。

OP患者在诊断明确之后,除上述措施外,依据病情严重程度不同,常常需要一定的药物治疗。

(一)钙剂与维生素D

1.钙剂

充足的钙摄入对获得理想骨峰值、减缓骨丢失、改善骨矿化和维护骨骼健康有益。碳酸钙含钙量高,吸收率高,易溶于胃酸,常见不良反应为上腹不适和便秘等。枸橼酸钙含钙量较低,但水溶性较好,胃肠道不良反应小,且枸橼酸有可能减少肾结石的发生,适用于胃酸缺乏和有肾结石风险的患者。高钙血症和高钙尿症时应避免使用钙剂。目前尚无充分证据表明单纯补钙可以替代其他抗骨质疏松药物治疗。

2.维生素D

充足的维生素D可增加肠钙吸收、促进骨骼矿化、保持肌力、改善平衡能力和降低跌倒风险。同时补充钙剂和维生素D可降低骨质疏松性骨折风险。维生素D不足还会影响其他抗骨质疏松药物的疗效。临床应用维生素D制剂时应注意个体差异和安全性,定期监测血钙和尿钙浓度。不建议1年单次较大剂量普通维生素D的补充。

3.活性维生素D及其类似物

活性维生素D及其类似物更适用于老年人、肾功能减退以及1α羟化酶缺乏或减少的患者,具有提高骨密度,减少跌倒,降低骨折风险的作用。使用时监测血钙、尿钙。

总之,补充钙和维生素D防治骨质疏松症一直是全球权威学术机构临床指南的基本策略。基于亚洲人(中国人、日本人、韩国人)的膳食钙摄入量、血脂水平、身体体重指数(BMI)和维生素D营养状况,参考中国、日本、韩国的补充钙和维生素D防治骨质疏松症的临床指南,提出钙和维生素D补充的方法:每日一次服用碳酸钙和维生素D3补充剂的剂量以元素钙500~600mg和维生素D3 200IU为宜,比较适合中国成年人群预防骨质疏松症。特别是如果需要补充更多剂量的钙和维生素D,必须分成多次服用。

(二)抗骨质疏松症药物

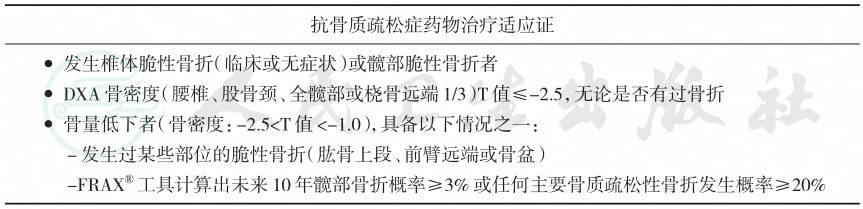

有效的抗骨质疏松症药物可以增加骨密度,改善骨质量,显著降低骨折的发生风险,本指南推荐抗骨质疏松症药物治疗的适应证(表6-3-6):主要包括经骨密度检查确诊为骨质疏松症的患者;已经发生过椎体和髋部等部位脆性骨折者;骨量减少但具有高骨折风险的患者。

表6-3-6 抗骨质疏松症药物治疗适应证

DXA:双能X线吸收检测法;FRAX:骨折风险预测工具fracture risk assessment tool

| 抗骨质疏松症药物治疗适应证 |

| ● 发生椎体脆性骨折(临床或无症状)或髋部脆性骨折者 ● DXA骨密度(腰椎、股骨颈、全髋部或桡骨远端1/3)T值≤-2.5,无论是否有过骨折 ● 骨量低下者(骨密度:-2.5<T值<-1.0),具备以下情况之一: -发生过某些部位的脆性骨折(肱骨上段、前臂远端或骨盆) -FRAX工具计算出未来10年髋部骨折概率≥3%或任何主要骨质疏松性骨折发生概率≥20% |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

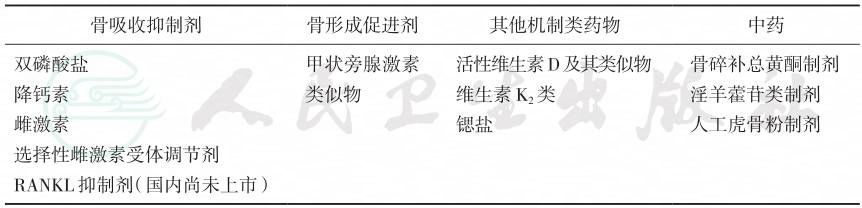

抗骨质疏松症药物按作用机制可分为骨吸收抑制剂、骨形成促进剂、其他机制类药物及传统中药(表6-3-7)。国家食品药品监督管理总局(China Food and Drug Administration,CFDA)已经批准的主要抗骨质疏松症药物的特征和应用规范介绍如下(药物类别按照英文字母排序)。

表6-3-7 防治骨质疏松症主要药物

| 骨吸收抑制剂 骨形成促进剂 其他机制类药物 中药 |

| 双磷酸盐 降钙素 雌激素 选择性雌激素受体调节剂 RANKL抑制剂(国内尚未上市) 甲状旁腺激素 类似物 活性维生素D及其类似物 维生素K2类 锶盐 骨碎补总黄酮制剂 淫羊藿苷类制剂 人工虎骨粉制剂 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

OP的康复评定涉及一系列包括OP危险因素及风险的评定,跌倒及其风险因素的评定,以及相关OP的症状学严重程度的评定。

(一)疼痛与痉挛的评定

1.疼痛程度评定

如前所述,OP的早期症状是部位不定的酸痛、晨起显著,其后逐步发展为持续性疼痛,且疼痛程度往往与严重程度相关。故而可以采用VAS评估尺评定其程度。

2.痉挛评定

痉挛是OP患者常见的症状,轻者仅为局部某肌肉或某一组肌群,重者可以涉及某肢体,可以偶发、频发、以及持续抽筋。

(二)功能障碍评定

OP早期没有明显功能障碍,后期严重者除疼痛、抽筋外,还可能合并有肌力低下,进而影响ADL能力。故而可以采用Barthel指数评定其影响程度。

(三)肌力评定

老年性OP后期常常合并肢体肌力低下,可采用徒手肌力评定来评定相关肌群肌力。如合并肌少症时,可能影响全身肌群肌力,可以采用主要大关节受累肌群来进行评定。

(四)日常生活活动能力评定

骨质疏松患者的日常生活和生活质量带来严重的影响,所以评定患者日常功能水平和生活质量具有十分重要的意义,可采用Barthel指数和功能障碍者生活自理能力评定方法进行评定。功能障碍者生活自理能力评定已发布国家标准,以床上、家庭和社区活动范围为基础,将人群分为床上人、家庭人和社区人,将功能障碍者的日常生活自理能力分为生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活小部分自理、生活大部分自理、生活基本自理和生活完全自理六个等级。

(五)骨质疏松症危险因素及风险评定

1.骨质疏松症危险因素

骨质疏松症是一种受多重危险因素影响的复杂疾病,危险因素包括遗传因素和环境因素等多方面。骨折是骨质疏松症的严重后果,也有多种骨骼外的危险因素与骨折相关。因此,临床上需注意识别骨质疏松症及其并发症骨折的危险因素,筛查高危人群,尽早诊断和防治骨质疏松症,减少骨折的发生。

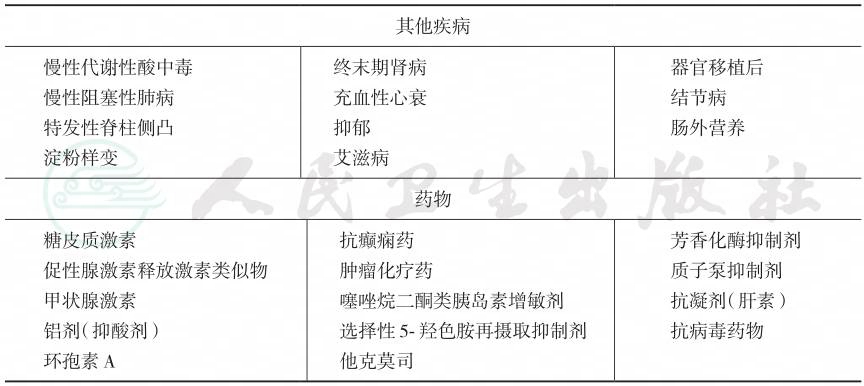

骨质疏松症的危险因素分为不可控因素与可控因素,后者包括不健康生活方式、疾病、药物等(表6-3-8)。

(1)不可控因素:

主要有种族(患骨质疏松症的风险:白种人高于黄种人,而黄种人高于黑种人)、老龄化、女性绝经、脆性骨折家族史。

表6-3-8 骨质疏松症的主要危险因素

| 不健康生活方式 | ||

| 体力活动少 饮过多含咖啡因的饮料 钙和/或维生素D缺乏 | 过量饮酒 营养失衡 高钠饮食 | 吸烟 蛋白质摄入不足 低体重 |

| 内分泌系统疾病 | ||

| 甲状旁腺功能亢进症 库欣综合征 甲状腺功能亢进症 高尿钙症 | 腺垂体功能减退症 性腺功能减退症 神经性厌食 | 早绝经(绝经年龄<40岁) 糖尿病(1型及2型) 雄激素抵抗综合征 |

| 胃肠道疾病 | ||

| 炎性肠病 胰腺疾病 | 胃肠道旁路或其他手术 乳糜泻 | 原发性胆汁性肝硬化 吸收不良 |

| 血液系统疾病 | ||

| 多发性骨髓瘤 单克隆免疫球蛋白病 系统性肥大细胞增多症 | 白血病 血友病 珠蛋白生成障碍性贫血 | 淋巴瘤 镰状细胞贫血 |

| 风湿免疫性疾病 | ||

| 类风湿关节炎 其他风湿免疫性疾病 | 系统性红斑狼疮 | 强直性脊柱炎 |

| 神经肌肉疾病 | ||

| 癫痫 帕金森病 | 卒中 脊髓损伤 | 肌萎缩 多发性硬化 |

续表

| 其他疾病 | ||

| 慢性代谢性酸中毒 慢性阻塞性肺病 特发性脊柱侧凸 淀粉样变 | 终末期肾病 充血性心衰 抑郁 艾滋病 | 器官移植后 结节病 肠外营养 |

| 药物 | ||

| 糖皮质激素 促性腺激素释放激素类似物 甲状腺激素 铝剂(抑酸剂) 环孢素A | 抗癫痫药 肿瘤化疗药 噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 他克莫司 | 芳香化酶抑制剂 质子泵抑制剂 抗凝剂(肝素) 抗病毒药物 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

(2)可控因素:

不健康生活方式:包括体力活动少、吸烟、过量饮酒、过多饮用含咖啡因的饮料、营养失衡、蛋白质摄入过多或不足、钙和/或维生素D缺乏、高钠饮食、体重过低等。

(3)其他因素

1)影响骨代谢的疾病:

包括性腺功能减退症等多种内分泌系统疾病、风湿免疫性疾病、胃肠道疾病、血液系统疾病、神经肌肉疾病、慢性肾脏及心肺疾病等。

2)影响骨代谢的药物:

包括糖皮质激素、抗癫痫药物、芳香化酶抑制剂、促性腺激素释放激素类似物、抗病毒药物、噻唑烷二酮类药物、质子泵抑制剂和过量甲状腺激素等。

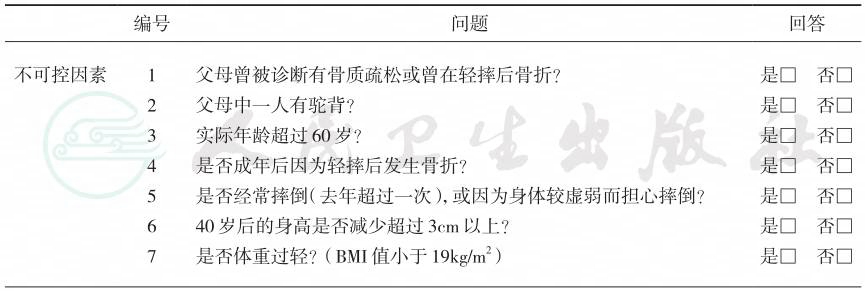

2.骨质疏松症风险评估工具

骨质疏松症是受多因素影响的复杂疾病,对个体进行骨质疏松症风险评估,能为疾病早期防治提供有益帮助。临床上评定骨质疏松风险的方法较多,这里推荐国际骨质疏松基金会(IOF)骨质疏松风险1min测试题和亚洲人骨质疏松自我筛查工具(OSTA),作为疾病风险的初筛工具。

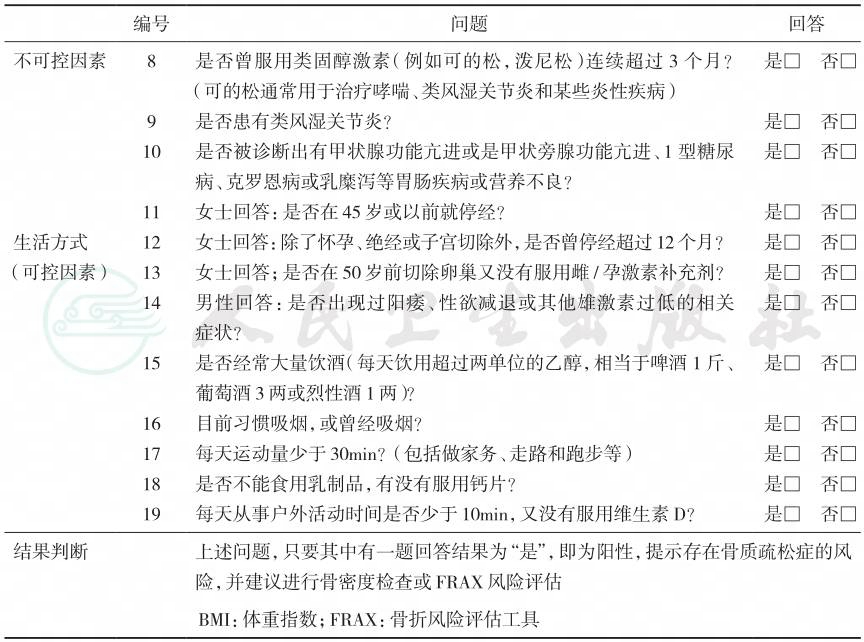

(1)IOF骨质疏松风险1min测试题:

IOF骨质疏松风险1min测试题是根据患者简单病史,从中选择与骨质疏松相关的问题,由患者判断是与否,从而初步筛选出可能具有骨质疏松风险的患者。该测试题简单快速,易于操作,但仅能作为初步筛查疾病风险,不能用于骨质疏松症的诊断,具体测试题见表6-3-9。

表6-3-9 国际骨质疏松基金会(IOF)骨质疏松风险1min测试题

| 编号 问题 回答 |

| 不可控因素 1 2 3 4 5 6 7 父母曾被诊断有骨质疏松或曾在轻摔后骨折? 父母中一人有驼背? 实际年龄超过60岁? 是否成年后因为轻摔后发生骨折? 是否经常摔倒(去年超过一次),或因为身体较虚弱而担心摔倒? 40岁后的身高是否减少超过3cm以上? 是否体重过轻?(BMI值小于19kg/m2) 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |

续表

| 编号 问题 回答 |

| 不可控因素 生活方式 (可控因素) 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 是否曾服用类固醇激素(例如可的松,泼尼松)连续超过3个月? (可的松通常用于治疗哮喘、类风湿关节炎和某些炎性疾病) 是否患有类风湿关节炎? 是否被诊断出有甲状腺功能亢进或是甲状旁腺功能亢进、1型糖尿 病、克罗恩病或乳糜泻等胃肠疾病或营养不良? 女士回答:是否在45岁或以前就停经? 女士回答:除了怀孕、绝经或子宫切除外,是否曾停经超过12个月? 女士回答;是否在50岁前切除卵巢又没有服用雌/孕激素补充剂? 男性回答:是否出现过阳痿、性欲减退或其他雄激素过低的相关 症状? 是否经常大量饮酒(每天饮用超过两单位的乙醇,相当于啤酒1斤、 葡萄酒3两或烈性酒1两)? 目前习惯吸烟,或曾经吸烟? 每天运动量少于30min?(包括做家务、走路和跑步等) 是否不能食用乳制品,有没有服用钙片? 每天从事户外活动时间是否少于10min,又没有服用维生素D? 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ |

| 结果判断 上述问题,只要其中有一题回答结果为“是”,即为阳性,提示存在骨质疏松症的风 险,并建议进行骨密度检查或FRAX风险评估 BMI:体重指数;FRAX:骨折风险评估工具 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

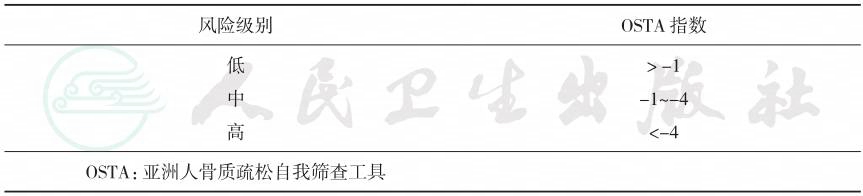

(2)亚洲人骨质疏松自我筛查工具:

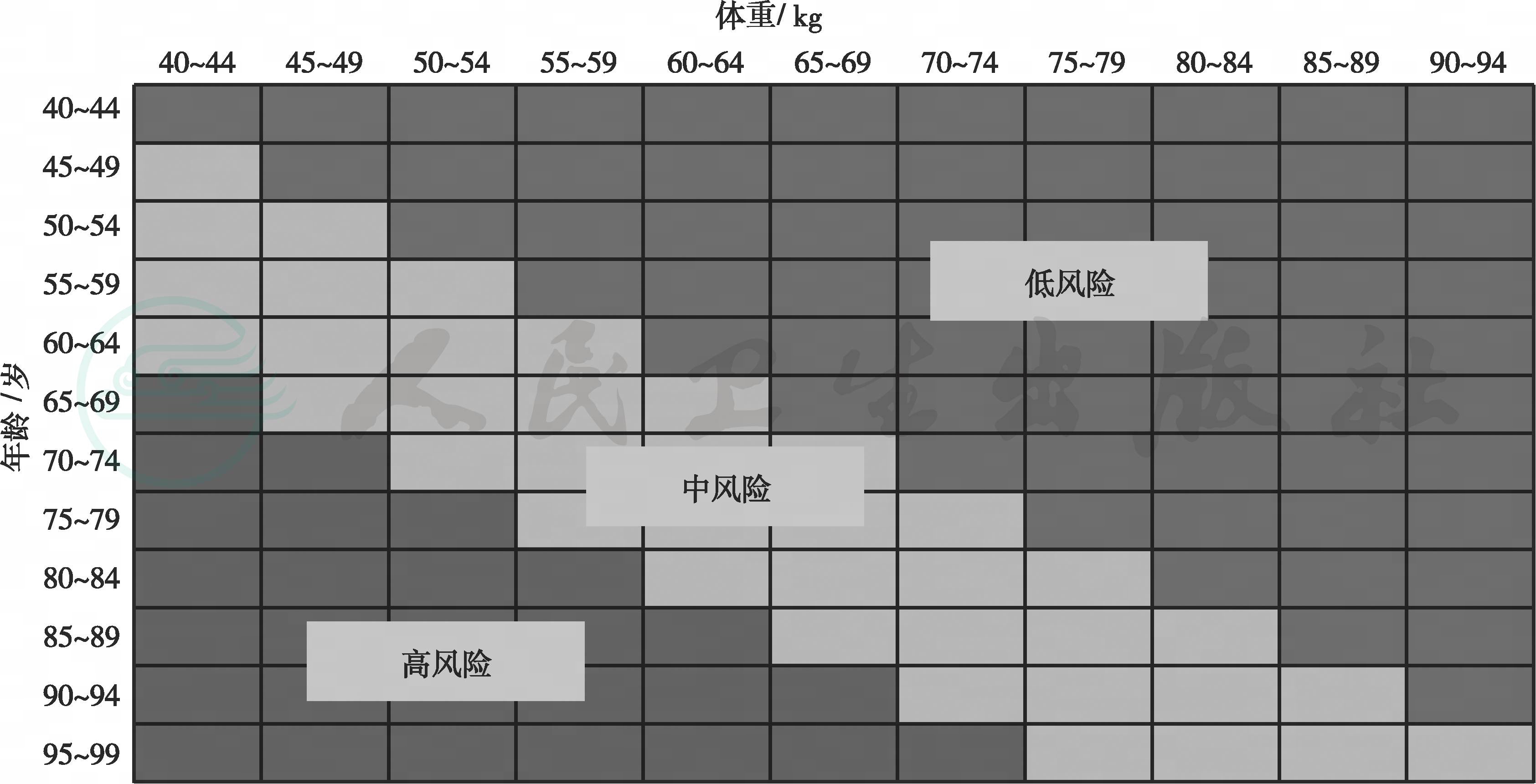

OSTA基于亚洲8个国家和地区绝经后妇女的研究,收集多项骨质疏松危险因素,并进行骨密度测定,从中筛选出11项与骨密度显著相关的危险因素,再经多变量回归模型分析,得出能较好体现敏感度和特异度的两项简易筛查指标,即年龄和体重。计算方法是:

OSTA指数=[体重(kg)-年龄(岁)]×0.2,结果评定见表6-3-10。也可以通过简图(图6-3-4)根据年龄和体重进行快速查对评定。

OSTA主要是根据年龄和体重筛查骨质疏松症风险,需要指出,OSTA所选用的指标过少,其特异性不高,需结合其他危险因素进行判断,仅适用于绝经后妇女。

3.骨质疏松性骨折的风险预测

世界卫生组织(World Health Organization,WHO)推荐的骨折风险预测工具FRAX®,根据患者的临床危险因素及股骨颈骨密度建立模型,用于评定患者未来10年髋部骨折及主要骨质疏松性骨折(椎体、前臂、髋部或肩部)的概率。针对中国人群的FRAX ®可通过登录以下网址获得:http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=2。

表6-3-10 OSTA指数评价骨质疏松风险级别

| 风险级别 OSTA指数 |

| 低 中 高 > -1 -1~-4 <-4 |

| OSTA:亚洲人骨质疏松自我筛查工具 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

图6-3-4 年龄、体重与骨质疏松风险级别的关系(OSTA)

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

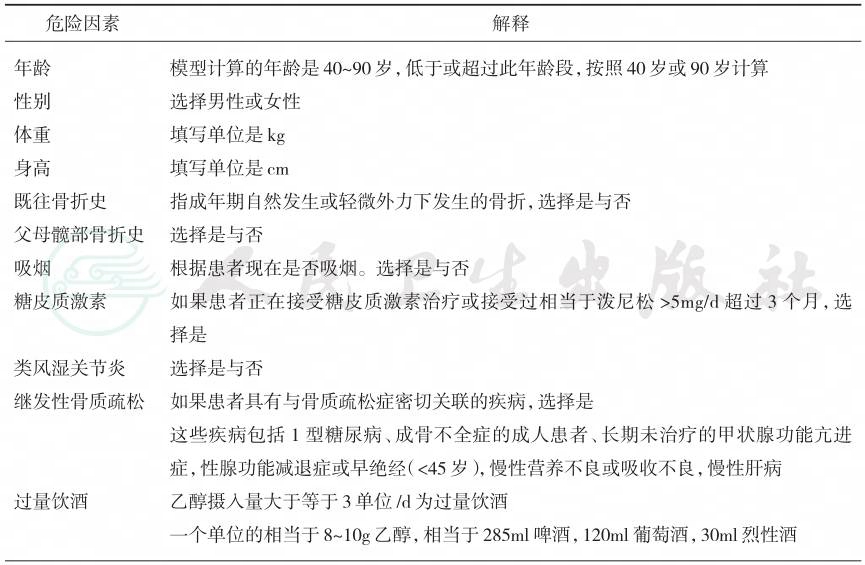

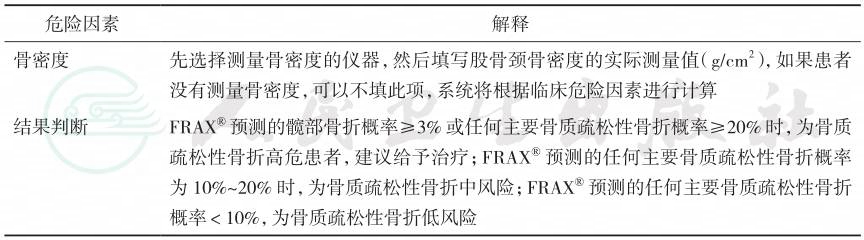

FRAX ®工具的计算参数主要包括部分临床危险因素和股骨颈骨密度(表6-3-11)。FRAX ®工具应用中存在的问题与局限、FRAX®计算依据的主要临床危险因素、骨密度值及结果判断。

表6-3-11 FRAX ®计算依据的主要临床危险因素、骨密度值及结果判断

| 危险因素 解释 |

| 年龄 性别 体重 身高 既往骨折史 父母髋部骨折史 吸烟 糖皮质激素 类风湿关节炎 继发性骨质疏松 过量饮酒 模型计算的年龄是40~90岁,低于或超过此年龄段,按照40岁或90岁计算 选择男性或女性 填写单位是kg 填写单位是cm 指成年期自然发生或轻微外力下发生的骨折,选择是与否 选择是与否 根据患者现在是否吸烟。选择是与否 如果患者正在接受糖皮质激素治疗或接受过相当于泼尼松>5mg/d超过3个月,选 择是 选择是与否 如果患者具有与骨质疏松症密切关联的疾病,选择是 这些疾病包括1型糖尿病、成骨不全症的成人患者、长期未治疗的甲状腺功能亢进 症,性腺功能减退症或早绝经(<45岁),慢性营养不良或吸收不良,慢性肝病 乙醇摄入量大于等于3单位/d为过量饮酒 一个单位的相当于8~10g乙醇,相当于285ml啤酒,120ml葡萄酒,30ml烈性酒 |

续表

FRAX:骨折风险评定工具

| 危险因素 解释 |

| 骨密度 先选择测量骨密度的仪器,然后填写股骨颈骨密度的实际测量值(g/cm2),如果患者 没有测量骨密度,可以不填此项,系统将根据临床危险因素进行计算 结果判断 FRAX预测的髋部骨折概率≥3%或任何主要骨质疏松性骨折概率≥20%时,为骨质 疏松性骨折高危患者,建议给予治疗;FRAX预测的任何主要骨质疏松性骨折概率 为10%~20%时,为骨质疏松性骨折中风险;FRAX预测的任何主要骨质疏松性骨折 概率< 10%,为骨质疏松性骨折低风险 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

1)应用人群:

不需FRAX ®评定者:临床上已诊断骨质疏松症(即骨密度T-值≤-2.5)或已发生脆性骨折者,不必再用FRAX®评定骨折风险,应及时开始治疗。

需要FRAX ®评定风险者:具有一个或多个骨质疏松性骨折临床危险因素,未发生骨折且骨量减少者(骨密度为T-值-1.0~-2.5),对于FRAX®评定阈值为骨折高风险者,建议进行骨密度测量,并考虑给予治疗。

FRAX®工具不适于已接受有效抗骨质疏松药物治疗的人群。

2)地区、人种差异问题:

FRAX®的骨折相关危险因素基于来自欧洲、北美、亚洲、澳大利亚等多个独立大样本前瞻性人群研究和大样本的荟萃分析,因此有一定的代表性。初步研究提示目前FRAX®预测结果可能低估了中国人群的骨折风险。

3)判断是否需要治疗的阈值:

建议FRAX ®预测的髋部骨折概率≥3%或任何主要骨质疏松性骨折概率≥20%时,为骨质疏松性骨折高危患者,建议给予治疗。

4)FRAX ®的其他不足:

跌倒是诱发骨折的重要危险因素,但FRAX ®计算中没有包括跌倒。FRAX ®的危险因素纳入了糖皮质激素使用史,但没有涉及糖皮质激素的治疗剂量及疗程。FRAX®也没有纳入与骨质疏松症相关的多种其他药物。

4.跌倒及其危险因素

跌倒是骨质疏松性骨折的独立危险因素,跌倒的危险因素包括环境因素和自身因素等,应重视对下列跌倒相关危险因素的评定及干预。

(1)环境因素:

包括光线昏暗、路面湿滑、地面障碍物、地毯松动、卫生间未安装扶手等。

(2)自身因素:

包括年龄老化、肌少症、视觉异常、感觉迟钝、神经肌肉疾病、缺乏运动、平衡能力差、步态异常、既往跌倒史、维生素D不足、营养不良、心脏疾病、直立性低血压、抑郁症、精神和认知疾患、药物(如安眠药、抗癫痫药及治疗精神疾病药物)等。

骨质疏松症康复治疗目标是缓解骨痛、控制病情发展、提高骨质量,防止废用综合征,预防继发性骨折、降低骨折发生率、改善平衡功能、日常生活活动能力和生活质量。骨质疏松症的防治措施主要包括基础措施、药物干预和康复治疗。

(一)治疗原则

本病的治疗强调防治结合、覆盖生命全程。由于骨骼强壮是维持人体健康的关键,骨质疏松症的防治应贯穿于生命全过程。骨质疏松性骨折会增加致残率或致死率,因此骨质疏松症的预防与治疗同等重要。骨质疏松症的主要防治目标包括青少年时改善骨骼生长发育,促进成年期达到理想的峰值骨量;中年时注意维持骨量和骨质量,老龄时预防增龄性骨丢失;避免跌倒和骨折。

1.骨质疏松症初级预防

指尚无骨质疏松但具有骨质疏松症危险因素者,应防止或延缓其发展为骨质疏松症并避免发生第一次骨折。

2.骨质疏松症二级预防和治疗

指已有骨质疏松症或已经发生过脆性骨折,防治目的是避免发生骨折或再次骨折,防止继发功能障碍。

(二)基础措施

包括调整生活方式(加强营养、均衡膳食,充足日照、规律运动、戒烟、限酒、避免过量饮用咖啡、避免过量饮用碳酸饮料、尽量避免或少用影响骨代谢的药物)和骨健康基本补充剂(补充钙剂等)。

1.调整生活方式

(1)均衡膳食:

摄入富含钙、低盐和适量蛋白质的均衡膳食,推荐每日蛋白质摄入量为0.8~1.0g/kg,并每天摄入牛奶300ml或相当量的奶制品。

(2)增加日晒:

建议上午11:00到下午3:00间,尽可能多地暴露皮肤于阳光下晒15~30min(取决于日照时间、纬度、季节等因素),每周两次,以促进体内维生素D的合成,尽量不涂抹防晒霜,以免影响日照效果。但需注意避免强烈阳光照射,以防灼伤皮肤。

2.补充钙剂或维生素D

对于老年OP患者或老年低骨量,伴有骨折高风险的人群,建议补充钙剂和/或维生素D作为基础措施之一,以及与抗OP药物联合应用。对于老年OP患者,不建议只通过补充钙剂和/或维生素D降低老年OP患者骨折风险。

建议老年骨质疏松症患者给予活性维生素D以增加肌肉力量和平衡能力、降低跌倒及骨质疏松骨折风险。对于肝肾疾病导致维生素D羟化受阻的老年骨质疏松症患者,建议首选活性维生素D,对于需要补充维生素D者,不建议单次大剂量补充,建议用药期间定期监测血清25(OH)D水平,以评估维生素D补充效果,建议活性维生素D用药期间定期监测血钙、尿钙。

(三)运动疗法

运动预防及治疗骨质疏松的效果已获共识,运动方式不同,作用部位及锻炼效果也不相同。值得一提的是,在制订骨质疏松运动处方时不仅要考虑个体差异及目标部位,也需要考虑到身体素质的全面发展,这样才能更好地执行并完成运动方案。

1.原理与机制

运动疗法对OP的防治作用已经获得共识,其机制主要有如下几方面:

(1)机械应力对骨骼的刺激作用:

机体在运动过程中地面的反作用力、不同肌肉、肌腱间相互牵拉产生的拉力、切力以及挤压力均能对骨骼产生一定的刺激,这些机械应力提高了骨的强度及生物力学特性。适宜的机械应力能够促进骨形成,提高骨密度,从而预防骨质疏松。在一定的范围内,机械应力刺激越大,越能促进骨骼生长。相反,没有机械应力的刺激,机体骨量会逐渐流失。

(2)不可控因素:

主要有种族(患骨质疏松症的风险:白种人高于黄种人,而黄种人高于黑种人)、老龄化、女性绝经、脆性骨折家族史。

(3)可控因素:

适宜的运动不仅能够产生机械刺激促进骨形成,还能调节机体内分泌系统,提高机体雌激素的水平,进而起到预防及治疗骨质疏松的作用。大量的研究表明,运动能够提高机体的雌激素水平,其影响程度与运动强度及运动量有关。有研究报道,体力活动能够增加绝经前期妇女雌激素的分泌,且体力活动水平越高,雌激素分泌越多。

(4)运动对骨代谢信号通路的调节作用:

国内外的研究均表明,适宜的体育锻炼能够上调一系列细胞代谢信号通路中关键因子的表达,有利于骨形成,进而促进骨骼生长发育。此外,这些信号通路上的关键因子还能与一些细胞因子协同作用,共同调节骨代谢。

(5)运动对青少年骨峰值量积累的促进作用:

青少年时期处于生长发育的高峰期,成年人90%以上的骨量是在青春期结束前积累的,因此,青少年时期的骨密度水平对成年后骨峰值及骨质疏松发病率有着重要影响。适宜的运动能够促进青少年的骨骼发育,提高骨量、骨密度、骨宽度等骨形态学指标,为成年后高骨峰值的获得及骨质疏松的预防奠定基础。

2.不同运动项目对骨质疏松的防治效果研究

(1)有氧运动:

有氧运动是指以糖和脂肪有氧代谢供能为主的运动,其提高心肺功能、预防心血管疾病等促进机体健康的作用是肯定的。研究表明,在一定的负荷范围内,有氧运动可以预防骨质疏松,其效果与其运动强度及运动量成正比。许多研究表明,有氧运动能够提高机体腰椎、股骨颈以及跟骨等部位的骨密度。有氧运动能够有效地防止或延缓骨质流失,其效果主要受到运动方案的影响。其次是易于掌握,有较高的执行性。

(2)渐进抗阻训练:

大量研究表明,抗阻训练能够提高机体的骨密度,防止骨质流失,从而起到预防骨质疏松的作用。这是因为在进行抗阻力量练习时,肌肉的牵拉力以及重力通过器械传递到骨骼的力量能对骨骼产生一定的刺激,进而促进骨形成。许多研究证明,渐进抗阻训练能够提高受试者股骨颈、腰椎、大转子等部位的骨密度,能有效地预防骨质疏松。

(3)冲击性运动:

冲击性运动是指在运动过程中受力瞬间受力点对机体产生冲击性反作用力的运动,如跳跃后落地瞬间地面的反作用力或球拍击球瞬间击球点的反作用力等。这些反作用力的冲击能刺激骨骼,从而促进骨形成,防止骨质流失。研究表明,冲击性运动能够提高绝经前期、绝经后女性髋部、股骨、胫骨、股骨颈、大转子等部位的骨密度,防止骨质流失,从而达到预防及治疗骨质疏松的效果。

(4)负重运动:

负重运动形式较多,可以是抗阻训练(如负重蹲起、挺举等)或是在有氧运动及冲击性运动的基础上进行额外负重,以增加运动的强度,对机体骨骼形成更大的刺激。国外有研究报道,绝经后女性每周3次的负重或者哑铃训练并适当补钙,一年后股骨颈、转子间及脊柱的骨密度均有所提高,而单纯的雌激素治疗组则无明显变化。在骨质疏松的预防与治疗上,负重运动运动强度相对较大,易出现急性运动损伤或积累性的运动损伤,因此更适用于预防,适宜具备一定运动基础的锻炼者。

(5)民族传统健身运动:

我国的民族传统健身运动有着悠久的历史,种类繁多,有太极、五禽戏、八段锦等,长期练习太极等传统养生气功对于身体功能的促进有着积极的作用。以太极拳为例,太极拳中很多动作对下肢骨有着一定的刺激作用,因此大多数太极拳练习者都有良好的平衡能力。大量研究表明,太极拳等传统健身运动能够促进骨形成,防止骨质流失,对于预防骨质疏松有着一定的效果。国内也有报道,易筋经、八段锦、五禽戏以及六字诀能够显著提高绝经女性桡骨、尺骨远端以及腰椎骨密度以及血清碱性磷酸酶(ALP),降低尿脱氧吡啶啉排泄率。五禽戏可以使老年性骨质疏松患者的腰椎骨密度明显增加,并改善腰背痛,对原发性骨质疏松的防治效果显著。

(6)组合式运动:

组合式运动是指由两种或两种以上的运动方式组合而成的运动项目,如采用有氧运动+抗阻运动、冲击量运动+太极拳等。其特点是运动项目丰富,既能全面提升身体素质,又能针对性地提高某个部位的骨密度。组合式运动适用于各类人群,它能促进机体的肌肉力量、平衡能力、协调能力以及心肺功能等身体功能指标,从而提高机体的运动能力,使锻炼者能更好地接受并完成下一阶段的运动方案,形成良性循环,使运动的成骨效应达到最大化。

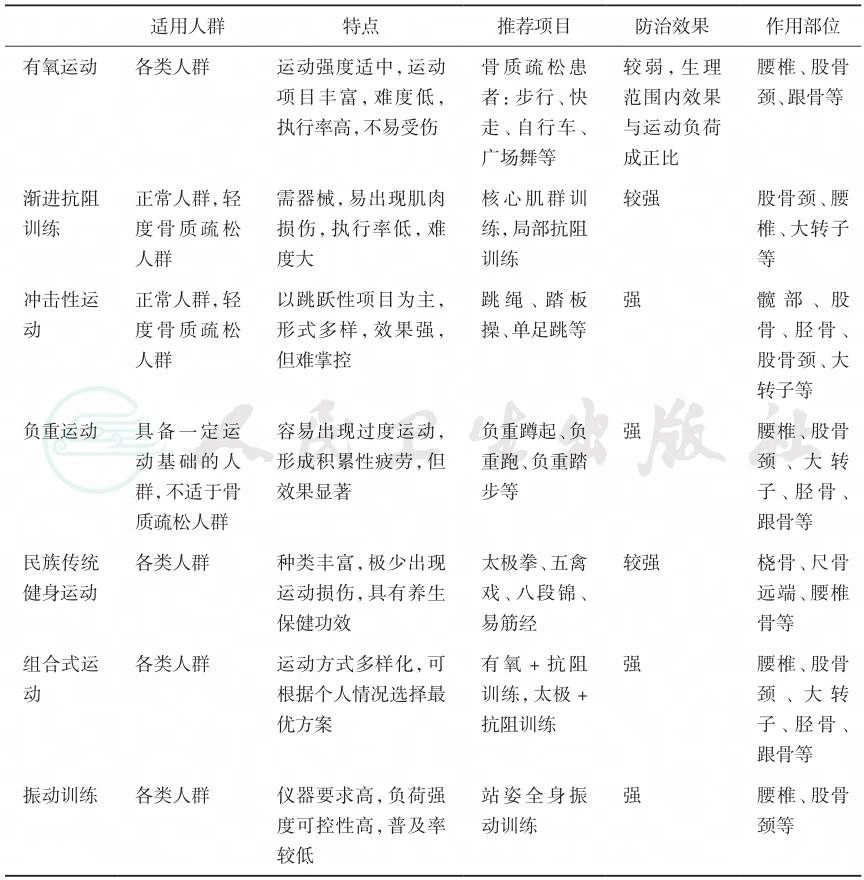

(7)不同类型运动防治骨质疏松的特点:

不同的运动均具有一定的成骨效应,这种积极作用与运动项目特点、强度以及运动量密切相关。在综合相关研究的基础上,有研究总结出不同类型运动预防骨质疏松的特点及干预效果,详情见表6-3-12。

表6-3-12 不同类型运动防治骨质疏松效果一览表

注:所有运动都须遵循循序渐进原则,由专业人士进行定期指导、评定,严重骨质疏松者避免脊柱前屈动作及高冲击力项目

| 适用人群 特点 推荐项目 防治效果 作用部位 |

| 有氧运动 各类人群 运动强度适中,运动 项目丰富,难度低, 执行率高,不易受伤 骨质疏松患 者:步行、快 走、自行车、 广场舞等 较弱,生理 范围内效果 与运动负荷 成正比 腰椎、股骨 颈、跟骨等 渐进抗阻 训练 正常人群,轻 度骨质疏松 人群 需器械,易出现肌肉 损伤,执行率低,难 度大 核心肌群训 练,局部抗阻 训练 较强 股骨颈、腰 椎、大转子 等 冲击性运 动 正常人群,轻 度骨质疏松 人群 以跳跃性项目为主, 形式多样,效果强, 但难掌控 跳绳、踏板 操、单足跳等 强 髋部、股 骨、胫骨、 股骨颈、大 转子等 负重运动 具备一定运 动基础的人 群,不适于骨 质疏松人群 容易出现过度运动, 形成积累性疲劳,但 效果显著 负重蹲起、负 重跑、负重踏 步等 强 腰椎、股骨 颈、大转 子、胫骨、 跟骨等 民族传统 健身运动 各类人群 种类丰富,极少出现 运动损伤,具有养生 保健功效 太极拳、五禽 戏、八段锦、 易筋经 较强 桡骨、尺骨 远端、腰椎 骨等 组合式运 动 各类人群 运动方式多样化,可 根据个人情况选择最 优方案 有氧+抗阻 训练,太极+ 抗阻训练 强 腰椎、股骨 颈、大转 子、胫骨、 跟骨等 振动训练 各类人群 仪器要求高,负荷强 度可控性高,普及率 较低 站姿全身振 动训练 强 腰椎、股骨 颈等 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

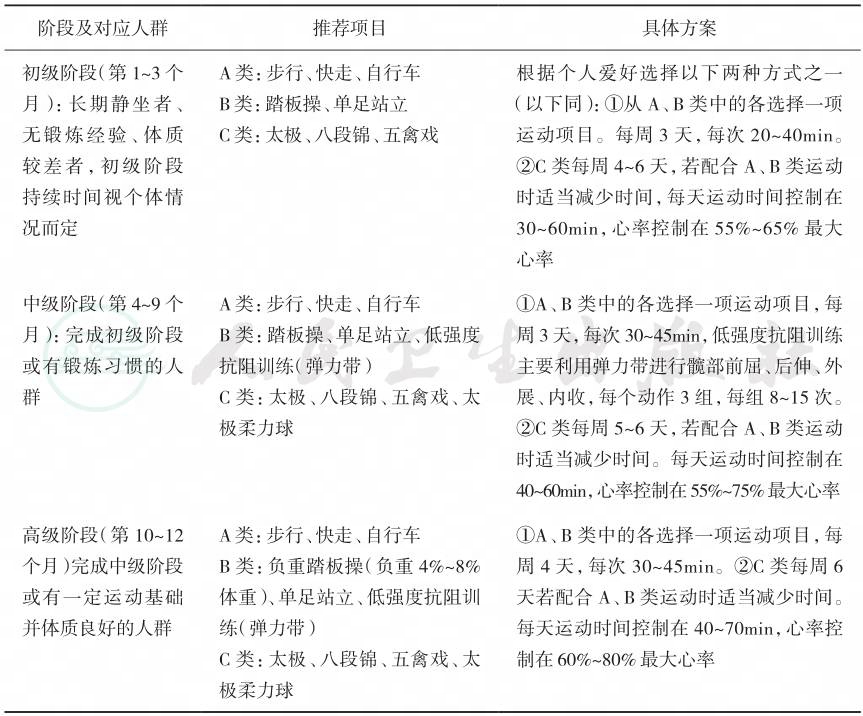

3.骨质疏松的运动处方

(1)制订原则:在结合美国运动医学学会(ACSM)

相关建议的基础上,骨质疏松运动处方的制订应遵循以下原则:

1)特殊化及个人化原则:

运动训练的机械负荷必须要针对目标区域的骨骼,即区域特殊化。其次,应根据个体实际情况设计相应的运动处方,将运动效果最大化。

2)超负荷及循序渐进原则:

运动处方的负荷量需要超过日常体力活动的负荷,当骨骼开始适应给予的既定负荷刺激后,需要循序渐进地增加负荷。

3)持之以恒原则:

停止运动后,运动促进骨骼的积极效应也将减弱或消失,因此,必须持之以恒才能真正地预防、治疗骨质疏松。

4)医务监督原则:

在进行运动干预之前,应进行全面体检以了解身体的健康水平,在运动处方执行的过程中应定期进行专业指导及效果评定,根据个人实际及时调整方案。

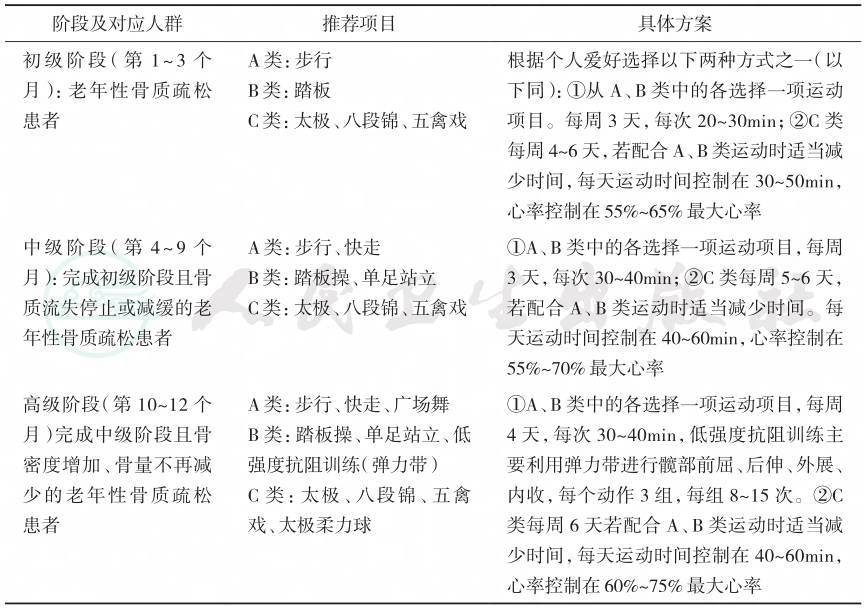

(2)具体方案:

根据老年性骨质疏松症的临床特征,可以将运动方案分为预防方案及治疗方案,详情见表6-3-13、表6-3-14。

表6-3-13 老年性骨质疏松症运动预防方案

注:运动前须进行体检确定是否适宜上述运动项目,每次运动以不产生疲劳或轻度疲劳为宜,每次运动前后各做10min的热身运动及放松运动,初级阶段由专业人士指导,每周至少一次会谈(面谈或其他形式的交流皆可),每月进行健康教育及评定,达标后可加入下一阶段的训练

| 阶段及对应人群 推荐项目 具体方案 |

| 初级阶段(第1~3个 月):长期静坐者、 无锻炼经验、体质 较差者,初级阶段 持续时间视个体情 况而定 A类:步行、快走、自行车 B类:踏板操、单足站立 C类:太极、八段锦、五禽戏 根据个人爱好选择以下两种方式之一 (以下同):①从A、B类中的各选择一项 运动项目。每周3天,每次20~40min。 ②C类每周4~6天,若配合A、B类运动 时适当减少时间,每天运动时间控制在 30~60min,心率控制在55%~65%最大 心率 中级阶段(第4~9个 月):完成初级阶段 或有锻炼习惯的人 群 A类:步行、快走、自行车 B类:踏板操、单足站立、低强度 抗阻训练(弹力带) C类:太极、八段锦、五禽戏、太 极柔力球 ①A、B类中的各选择一项运动项目,每 周3天,每次30~45min,低强度抗阻训练 主要利用弹力带进行髋部前屈、后伸、外 展、内收,每个动作3组,每组8~15次。 ②C类每周5~6天,若配合A、B类运动 时适当减少时间。每天运动时间控制在 40~60min,心率控制在55%~75%最大心率 高级阶段(第10~12 个月)完成中级阶段 或有一定运动基础 并体质良好的人群 A类:步行、快走、自行车 B类:负重踏板操(负重4%~8% 体重)、单足站立、低强度抗阻训 练(弹力带) C类:太极、八段锦、五禽戏、太 极柔力球 ①A、B类中的各选择一项运动项目,每 周4天,每次30~45min。②C类每周6 天若配合A、B类运动时适当减少时间。 每天运动时间控制在40~70min,心率控 制在60%~80%最大心率 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

表6-3-14 老年性骨质疏松运动治疗方案

注:运动前须进行体检确定是否适宜上述运动项目,每次运动以不产生疲劳或轻度疲劳为宜,每次运动前后各做10min的热身运动及放松运动,初级阶段由专业人士指导,每周至少一次会谈(面谈或其他形式的交流皆可),每月进行健康教育及评定,达标后可加入下一阶段的训练

| 阶段及对应人群 推荐项目 具体方案 |

| 初级阶段(第 1~3个 月):老年性骨质疏松 患者 A类:步行 B类:踏板 C类:太极、八段锦、五禽戏 根据个人爱好选择以下两种方式之一(以 下同):①从A、B类中的各选择一项运动 项目。每周3天,每次20~30min;②C类 每周4~6天,若配合A、B类运动时适当减 少时间,每天运动时间控制在30~50min, 心率控制在55%~65%最大心率 中级阶段(第 4~9个 月):完成初级阶段且骨 质流失停止或减缓的老 年性骨质疏松患者 A类:步行、快走 B类:踏板操、单足站立 C类:太极、八段锦、五禽戏 ①A、B类中的各选择一项运动项目,每周 3天,每次30~40min;②C类每周5~6天, 若配合A、B类运动时适当减少时间。每 天运动时间控制在40~60min,心率控制在 55%~70%最大心率 高级阶段(第10~12个 月)完成中级阶段且骨 密度增加、骨量不再减 少的老年性骨质疏松 患者 A类:步行、快走、广场舞 B类:踏板操、单足站立、低 强度抗阻训练(弹力带) C类:太极、八段锦、五禽 戏、太极柔力球 ①A、B类中的各选择一项运动项目,每周 4天,每次30~40min,低强度抗阻训练主 要利用弹力带进行髋部前屈、后伸、外展、 内收,每个动作3组,每组8~15次。②C 类每周6天若配合A、B类运动时适当减 少时间,每天运动时间控制在40~60min, 心率控制在60%~75%最大心率 |

引自:老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1.主编:

(四)其他物理治疗

脉冲电磁场(PEMFs)、高压氧、超声波、紫外线、全身振动、体外冲击波等物理因子治疗可增加骨量;超短波、微波、经皮神经电刺激、中频脉冲等治疗可减轻疼痛;对骨质疏松骨折或者骨折延迟愈合可选择低强度脉冲超声波、体外冲击波等治疗以促进骨折愈合。神经肌肉电刺激、电针等治疗可增强肌力、促进神经修复,改善肢体功能。总之,各种物理因子对骨质疏松的作用机制不同,因而发挥的治疗作用各异。应仔细分析它们的作用机制、总结临床应用研究新进展,以指导临床更合理地选择治疗方法,找出各自的优势,特别是联合治疗方式与治疗剂量需依据患者病情与自身耐受程度来选择,以达到更好的治疗效果。

1.脉冲电磁场

脉冲电磁场(pulsed electromagnetic fields,PEMFs)是近年发展起来的治疗骨质疏松的无创生物物理手段之一。属于生物物理干预的方法,可通过影响破骨细胞和成骨细胞的功能,影响软骨内成骨及影响骨局部调节因子的表达等作用机制减缓骨质疏松的发生。低频脉冲电磁场因其操作方便,无不良反应,能抑制破骨作用,减少骨量丢失,快速缓解疼痛等显著优点在骨质疏松症的防治中受到重视。PEMFs治疗的重要参数包括磁场强度、频率、方向和作用时间,但是各学者报道的PEMF治疗参数差异较大。Gordon认为,强度<30Gs,频率<100Hz的PEMF无明显副作用,且治疗效果更明显。低频脉冲电磁场与膦酸盐类药物联用,比如唑来膦酸、阿仑膦酸钠、伊班膦酸钠等,临床治疗效果会更好。

2.高压氧治疗

高压氧疗法是将患者置于高压力氧环境中吸氧以治疗疾病的方法。近年来,有些学者发现高压氧对骨质疏松的骨密度提高有一定的作用,并在缓解骨质疏松症疼痛方面比单纯药物治疗效果更明显。

高压氧治疗缓解疼痛的机制可能是:①与高压氧能提高血氧张力,增加血氧水平,增加血氧弥散量和弥散率,增强组织内氧含量、氧储量,改善组织的缺氧状态,增强组织新陈代谢和弥散过程,加速酸性代谢产物及致痛物质的排除有关。②与高压氧能对老年性骨质疏松的骨量丢失有一定抑制作用有关。

3.振动训练

振动训练是一种新兴的训练方法,目前在运动训练、康复理疗、航空等领域均得到广泛应用。相对于其他运动方式,全身振动训练具有简单、效果显著、训练方案可控性高等特点。全身振动训练的高频机械刺激能以相对较小的负荷达到较好的训练效果。已有研究表明,振动训练能够促进骨质生长,增强骨骼形态和强度,是预防及治疗骨质疏松的有效手段。应将振动频率设置为30Hz以上,依据个人情况严格控制好强度及时间。

4.超声波治疗

超声波是一种机械能,属声波的一种,是一种能穿透皮肤并在人体中传播的高频率压力波,有良好的方向性、穿透性,较容易将能量集中。超声波可对组织产生微机械应力和应变。超声波在促进骨折修复方面起到更加重要的作用,可促进软骨内成骨并加速该区域骨密度恢复。近年来的研究表明,超声波对骨质疏松具有治疗作用。低强度超声波不仅有改变骨量的潜能,还能通过骨组织对物理刺激的高度敏感性引起骨骼形态学上的改变。其对骨表面及骨小梁核心区域产生的机械压力能增加骨质区域骨密度指数。

5.体外冲击波治疗

体外冲击波是一种高能量高压力波,能使软组织修复和骨折愈合,能促进组织再生和骨痂成骨,并对人类骨膜细胞增殖、细胞存活量和钙沉积有长期促进作用。冲击波在人体内产生空化效应,可改善局部血液循环,对痛觉神经感受器有封闭作用,可以缓解骨质疏松的局部疼痛症状。体外冲击波在短期内可提高局部骨质的质量、强度,可作为预防骨质疏松骨折高发部位骨折发生的一种耗资少、安全有效、非侵袭的方法。

6.超短波治疗

高频电疗法生物效应有温热效应以及非热效应等,其共性治疗作用有:①止痛;②消炎;③解痉等,若用于骨质疏松性疼痛的辅助治疗,可以起到镇痛解痉的良好效果,但对改善骨密度无明显作用。

7.电针治疗

电针疗法是应用中医理论,用电针刺激特定穴位,来达到治疗骨质疏松的目的。电针疗法可以促进人体对钙的吸收,提高机体对钙的利用率,促进骨的形成。对人体内分泌系统具有双向调节作用,电针疏密波能促进血液循环,改善组织营养,促进水肿吸收,以减轻疼痛。

(五)作业治疗

在对骨质疏松症患者伤残情况进行全面评定以后,有目的、有针对性地从日常生活活动、职业劳动、认知活动中选择一些作业,指导患者进行训练,以改善或恢复患者身体功能、心理功能、日常生活活动能力、参与能力及预防骨折。

(六)矫形器及辅助器具

骨质疏松最常出现的问题是椎体压缩性骨折、脊柱畸形、股骨颈骨折、桡骨远端骨折和肱骨近端骨折。因此在治疗中应用康复工程原理,为患者制作适合的支具、矫形器和保护器是固定制动、减重助行、缓解疼痛、矫正畸形、预防骨折发生、配合治疗顺利进行的重要措施之一。如脊柱支具既限制脊柱屈伸,又防止椎体压缩骨折加重,又如髋保护器可以预防髋部骨折。

(七)饮食疗法

《中国老年人膳食营养指南》2016版强调,老年人膳食关键推荐要点有:①少量多餐细软;预防营养缺乏;②主动足量饮水;积极户外活动;③延缓肌肉衰减;维持适宜体重;④摄入充足食物;鼓励陪伴进餐。膳食是骨质疏松症预防的一个重要可控因素,如前所述,骨质疏松症的发生与多种因素相关,其中,老年人易于发生钙代谢的负平衡,故老年人的钙营养状况与罹患骨质疏松症有着至关重要的关系。影响钙营养状况的主要因素有:①成年时期的骨峰值;②日常钙的摄入量与吸收率;③内分泌及运动。

坚持适于老年特点的平衡膳食,是最基本的措施。全面均衡的营养供给对于保护机体功能,包括与骨质代谢密切相关的内分泌、消化系统功能具有十分重要的意义。骨骼的健全不仅需要钙,还要有足够的蛋白质、其他无机元素(如磷、镁等)及各种维生素。研究表明:“动物型”膳食模式和“含钙食物型”膳食模式对骨质疏松症起保护作用,应注意全面而合理的膳食来预防骨质疏松的发生。

总之,骨质疏松症的营养防治措施应契合老年人骨质代谢相关的营养需求,其要点如下:

1.多食用含钙、磷、蛋白质的食物

(1)钙与磷:

①钙摄入量:研究表明每天钙摄入量在470mg以下的人群骨折发生率是摄入量765mg以上人群的2.5倍。中国营养学会制定的膳食钙的最高摄入量为2 000mg/d。富含钙的食物中应选择容易吸收的钙质,如奶类及奶制品、豆类及豆制品,以及坚果如核桃、花生等。此外,强调增加户外活动以帮助钙的吸收。老年人钙的适宜摄入量为1 000mg/d。应选择容易吸收的钙质,如奶类及奶制品、豆类及豆制品,以及坚果如核桃、花生等。此外,强调增加户外活动以帮助钙的吸收。②磷:人体血磷正常值为0.97~1.61mmol/L(3~5mg/dl)。血清无机磷代谢障碍并不少见,人体摄入的钙和磷必须符合一定的比例,当食物中钙磷之比为1∶2至2∶1时,最适宜于钙与磷的吸收。老年人磷适宜摄入量为700mg/d,吸收部位在小肠,其中以十二指肠及空肠部位吸收最快,回肠较差。磷的代谢过程与钙相似,体内的磷平衡取决于体内和体外环境之间磷的交换。磷的主要排泄途径是经肾脏。含磷丰富的食物较多,动物的乳汁、瘦肉、蛋、奶、动物的肝、肾含量都很高,海带、紫菜、芝麻酱、花生、干豆类、坚果粗粮含磷也较丰富。但粮谷中的磷为植酸磷,不经过加工处理,吸收利用率低。

(2)蛋白质摄入:

中国营养学会最新制定的《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议老年人蛋白质的摄入量男性75g/d、女性65g/d。其中尽量多摄入优质蛋白,应占摄取蛋白质总量的50%以上。如奶类、豆类、鱼、虾、瘦肉等可以多吃。此外,除传统的营养素外,最新研究发现膳食类黄酮与骨健康也可能存在关联。类黄酮是广泛分布在蔬菜、水果等植物性食物中的一类多酚类化学物,具有多种生理效应,如抗氧化及抗炎等,很多流行病学研究表明膳食类黄酮对骨健康具有保护作用。无论是对骨密度和骨折的横断面研究还是队列研究,都表明摄入类黄酮特别是大豆异黄酮可以减少妇女骨密度的丢失和降低骨折风险。

2.其他膳食营养素

(1)钾和镁的摄入:

正常膳食的人一般不易发生钾摄入不足,疾病情况或利尿剂应用时可出现钾的不足。老年人钾的适宜摄入量为2 000mg/d。镁缺乏可导致血钙下降、神经肌肉兴奋性增高,出现肌肉震颤、手足抽搐、反射亢进、共济失调等症状。镁缺乏时心血管疾病发生的危险性增加。流行病学研究表明,低镁摄入的人群高血压发病率较高。镁的缺乏还和骨质疏松症及糖尿病有关。镁缺乏时葡萄糖对胰岛素的敏感性显著降低。老年人的膳食镁适宜摄入量为350mg/d。含镁丰富的食物有大麦、荞麦、燕麦片、黄豆、黑米、菠菜、油菜、苜蓿等。

(2)适当补铁:

铁是体内必不可少的微量元素,在运输氧、电子转移、胶原蛋白合成与维生素D代谢等多过程中具有重要作用。但是体内铁超出正常值范围也会对机体产生巨大的危害,过多的铁可能通过抑制成骨细胞功能及增强破骨细胞活性对骨骼进行破坏。动物性食物中的铁吸收率高于植物性食物,含铁丰富的食物有:大豆、黑豆、豌豆、芥菜、香菜、桂圆、猪肝、肾、乌鱼、虾子、淡菜、芝麻酱等。适宜摄入量为10mg/d。

针对老年骨质疏松人群的护理工作中,除了针对生活模式、营养、运动的宣教要求外,重点是高危人群的安全防护,由于导致老年骨质疏松性骨折的主要诱发因素是跌倒,故应采取各种有效措施进行防护。在护理干预中就防颠、防绊、防碰、防摔“四防”知识,对患者及其陪护人员、家属进行广泛宣教。行走不便时可指导患者使用合适的助行器,对患者穿着的鞋进行检查,既要防滑也要舒适。对居家的患者应告知其家庭地面的防滑要求,生活环境保证足够的亮度,可使得发生跌倒的概率得到降低。

有研究表明,有针对性的健康教育(生活模式教育,包括防治OP的饮食疗法等,骨折防护教育、安全防护教育等)融入常规护理之中,可有效提高患者对疾病防护知识的掌握程度,且有效缩短住院时间,提高护理满意度。由于高龄老人髋部骨折高发且一旦发生后果严重,故针对已经确诊骨质疏松症且评定为骨折高风险的人群应该酌情为患者配用防骨折护髋短裤,同时与康复治疗师协作训练患者认知功能、平衡功能以预防合并症、改善预后。

老年骨质疏松症常与多种疾病并发或共存,如糖尿病、COPD、慢性肾病、心脑血管疾病、肌少症等。此外,OP的最严重并发症是骨折。

1.肌少症

肌少症与骨质疏松症相互影响、紧密关联的机制比较复杂,包括肌肉收缩力学负荷对骨骼机械力的影响,以及肌肉与骨骼间复杂精密内分泌调控的生物学机制。针对两者之间存在的许多共同危险因素及发病机制,进行运动干预、营养指导、药物治疗,有助于延缓肌少症、骨质疏松症的进展,改善不良预后。有关肌少症的康复请参阅本书相关章节。

一项流行病学调查表明,某地4家疗养院人群中男性肌少症的患病率为41.3%,女性为37.0%。增龄、低蛋白质、高体脂百分比、高血压、糖尿病、消化系统疾病、骨质疏松症、中年时期运动时间减少、BMI降低与肌少症密切相关,蛋白质饮食及文化程度与肌少症无明显相关性。由此可见,养老院人群中肌少症患病率较高,增龄、中年时期运动减少、高血压、糖尿病、营养不良、高体脂百分比、骨质疏松、消化系统疾病是养老院人群肌少症的危险因素。其中,增龄、中年时期运动时间减少、骨质疏松、高体脂百分比、BMI降低是养老院人群肌少症的独立危险因素。

2.骨质疏松性骨折与二次骨折

如前所述,老年骨质疏松性骨折以及二次骨折发生率很高且后果严重。有研究表明老年骨质疏松性骨折与年龄、性别、体重、职业、膳食结构、运动方式、骨质疏松性骨折史及骨折家族史等有关。故而应提倡正确锻炼方式,均衡饮食,避免低体重,对降低骨质疏松性骨折发生率有重要意义。

一项针对某地老年人骨质疏松性骨折危险因素调查与分析表明,Logistic多因素回归分析显示,骨密度是老年人骨质疏松性骨折患者最重要的危险因素;年龄、性别、骨折史、体重指数、日常生活方式均与老年骨质疏松症患者骨折的发生关系密切,是患者骨折的重要影响因素。

3.心血管疾病

许多研究表明老年性OP与心血管疾病危险因素具有密切的相关性,故强调应全面治疗及预防。一项回顾性文献研究中,多因素Logistic回归分析结果显示,同型半胱氨酸、低密度脂蛋白、胆固醇为老年骨质疏松患者的主要危险因素,高密度脂蛋白、体重为老年骨质疏松患者的保护因素。女性、高血压、冠心病、高脂血症、糖尿病均为老年骨质疏松主要危险合并症。结论:老年性OP与冠心病、高脂血症等心血管疾病及危险因素密切相关。

4.糖尿病

大量研究表明,各型糖尿病均与OP存在密切关系。糖尿病患者常伴发骨质疏松症及外周动脉疾病,研究表明动脉硬化与骨质疏松存在共同的病理生理基础。一项研究在分析2型糖尿病女性患者踝肱指数与骨密度的相关性后发现;踝肱指数<0.9组患者骨密度值低于踝肱指数≥0.9组患者。对存在危险因素的糖尿病患者应进行踝肱指数检测、骨密度检查,及外周血管检查,以便尽早发现是否合并外周动脉疾病或骨质疏松症,并进行必要的干预。

5.其他老年慢性病

近年来研究表明,骨质疏松的发生常与一些慢性疾病相关。通过分析高龄老人常见的几种慢性疾病如阿尔茨海默病、脑梗死、慢性肾脏病、2型糖尿病及动脉粥样硬化这几种疾病中骨质疏松症的研究进展,探讨骨质疏松与这几种疾病之间的关系。在以上几种疾病中引起骨质疏松症的因素包括:①一些炎症因子可通过抑制疾病共有的信号通路;②高龄老人常见的慢性病与骨质疏松有共同的危险因素,如年龄、性别、吸烟、糖尿病、高血压等;③高龄老人由于器官退行性改变,导致消化道吸收和消化功能减退,造成钙、维生素D、雌激素等骨合成的原料缺乏;④高龄老人常合并多种基础疾病导致自身户外活动受限、缺乏光照、缺少锻炼、体重指数下降及营养不良等在骨质疏松的形成中扮演重要角色。综上所述,骨质疏松症的发生常与多种因素相关,对于合并有其他多种慢性疾病的高龄老人来说,发生骨质疏松的风险较高,应当加强骨密度的监测,早诊断、早治疗,避免骨折的发生。

早在1989年,世界卫生组织就提出预防骨质疏松的3大原则:补钙、运动疗法和饮食。早期预防可以达到减轻症状以及延缓发生的作用。针对已经确诊者,及时正确的干预可以防止后期骨折的发生,因而预后良好。反之,不干预或者针对高危人群不加跌倒等防护措施者,预后不良。

一项来自老年性骨质疏松症患者的生活质量的多中心调查研究表明,老年性骨质疏松人群的生活质量明显低于正常人群,生活质量与骨折、疼痛、饮茶、吸烟、家人对患者的关心和健康变化状况有关。因此,加强老年性骨质疏松症及其有关疾病尤其是疼痛的治疗和康复护理,改善患者的生理功能,劝其服用相关治疗药物,鼓励家属给予更多的关心和支持,是促进老年性骨质疏松症患者早日康复的重要保证。

一项研究分析了骨质疏松性髋部骨折术后三个月老年患者的生活质量及其影响因素。多元回归分析表明,年龄、不良生活方式可负向预测患者在躯体健康方面的生活质量,性别、经济状况、合并症、自我效能感、面对应对可正向预测患者在躯体健康方面的生活质量。年龄、家庭关系、屈服应对、回避应对可负向预测精神健康方面的生活质量,婚姻状况、自我效能感可正向预测患者在精神健康方面的生活质量。

(王 颖)